ブログ

季節の変わり目は体調不良に要注意です!

2018.05.20

こんにちは!吉野です(^^)/

ゴールデンウィークも終わり、アッと言う間に五月も後半になってしまいました。

ここの所、何だか体調がすぐれないなぁと訴えている方を多くお見掛けします。

五月は季節の変わり目で、季節の変わり目は日によって気温が安定せず、日中と朝晩の寒暖差が激しい事が多いです。気温の差が激しいと、自律神経を乱す原因にもつながります。

自律神経は、発汗など、体温調節をする機能を持っているので、季節の変わり目は寒暖の差が激しいため、身体への負担が大きく、自律神経が乱れてしまいます。

●自律神経の仕組みと乱れる原因

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があります。この二つがシーソーのように切り替わる事で機能を果たします。

「交感神経」はストレスを感じた際に緊張したり、運動してドキドキしたりと、心身を活発状態や興奮状態にする神経です。ストレスを感じやすい人は交感神経が過敏に反応してしまうために、心身の調子を乱してしまいます。

「副交感神経」は心身を落ち着かせる神経です。眠ったり、のんびり過ごしたりなど、リラックスしている時は副交感神経が優位に働いています。そのため副交感神経がしっかり活動していないと、心身がリラックスする事ができずに、心身の疲れが取れにくくなってしまいます。

ストレス状態が続くと交感神経は働き続け、本来なら休息を取るために副交感神経に切り替わる場面でも、交感神経が活発に働き続けます。その結果、自律神経のバランスが崩れてしまい、自律神経の乱れを起こし、心身の不調を起こしてしまいます。

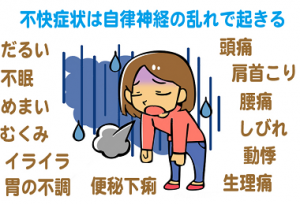

●自律神経の乱れで起きる症状とは

自律神経のバランスが崩れると、心身に様々な症状が出ます。症状は複数が同時に現れる事も多く、日によって症状が軽かったり重かったりもします。

代表的な自律神経の乱れからくる不調を書いていきます。

〇頭痛

頭痛にも、頭全体を締め付けるような痛みが襲う「緊張型頭痛」や、こめかみが脈打つ痛みを伴う「片頭痛」などがあります。

自律神経が乱れると、最初は緊張型頭痛が起きやすくなると言われています。交感神経の活動により、肩や頭部の筋肉が緊張すると、緊張型頭痛が起きやすくなります。

また、交感神経が活発になり過ぎると、リラックスできた時に、反動で副交感神経が活動的になり過ぎる傾向があり、その時に筋肉ではなく今度は脳の血管が膨張し、神経を圧迫する事で片頭痛が起きやすくなります。

〇腹痛や胃の不調

ストレスや緊張により交感神経が活発になり過ぎると、胃腸の動きが弱まり、消化器官の異常につながりやすくなります。

症状は胃もたれや胸やけ、食欲不振や便秘など、広く消化器官に関わる不調が現れます。

〇不眠や疲労感

しっかり眠り、疲労を取るには副交感神経が活発になる必要があります。しかし自律神経の乱れにより副交感神経の働きが鈍くなると、深く眠る事ができなかったり、眠りが浅くていくら寝ても疲れが取れないといった症状につながります。

〇気分の落ち込み

自律神経の乱れは身体だけでなく、心にも影響をもたらします。いつもクヨクヨしやすくなったり、なんだかやる気が出なかったり。さらに、そんな自分に対して嫌気が差してしまい、より深く落ち込んでしまうという悪循環を招いてしまいます。

心身のためにとても大切な自律神経です。寒暖差が激しい季節の変わり目は特に注意をしましょう!

自律神経の乱れを整えるには、はり・きゅう・マッサージがとても有効です。

心身ともに整えて、快適な生活を送りましょう!

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・