新着情報

トレーニングの原則

2019.10.04

こんにちは、井口です。患者さんの中でもジムに行き、トレーニン

特異性の原則(SAIDの原則)

生体は課せられた刺激に応じた適応をします。例えば筋肥大を目的

この原則はスポーツをしている方に必要な要素です。2つの考え方

過負荷の原則(オーバーロードの原則)

生体は、継続する刺激に対して適応する働きをします。日常生活の

漸進性の原則

トレーニングの量や強度は段階的に増やしていく必要があります。

意識性の原則(自覚性の原則)

トレーニングをする際になにも考えずにトレーニングを行うのと、

全面性の原則

トレーニングはバランスよく鍛える必要があります。ある部分を強

個別性の原則

トレーニングは、年齢・性差・体格・体力・技術レベル・経験・健

小学生低学年では運動の基礎の動き、高学年ではスキル、中学生で

継続性の原則

トレーニングは一時的に行うではなく計画的に継続、実施しなけれ

この時期に注意するべき事part2。

2018.07.31

こんにちは!吉野です(^^)/

暑い日が続きますが皆さんいかがお過ごしでしょうか?

以前、この時期は熱中症に気を付けましょうと書きましたが、もう一つ注意しなくてはいけない事があります。

それは、細菌性食中毒です。

飲食によって腹痛や下痢、嘔吐、発熱といったものが食中毒です。梅雨からなつにかけての高温多湿なこの時期に多発します。

食中毒を引き起こす主な原因は、細菌とウイルスです。ウイルスは低温や乾燥した環境で長くいきるため、ノロウイルスなどによる食中毒は冬場によく発生します。これに対し、細菌は高温多湿な環境を好みます。つまり、この時期に特に気をつけるべきは、細菌性食中毒です。

細菌性食中毒といえば、以前は細菌が大量に増殖した食品を食べる事によって発症すると考えられていました。しかし近年では、ごく少量でも食中毒を招く細菌がある事がわかってきました。

その代表例がカンピロバクターです。日本でノロウイルスの次に食中毒の発生件数が多い原因物質です。肉類、特に鶏肉の汚染率が高く、市販の鶏肉の7割に存在するとも言われています。新鮮な肉ほど菌が多いので要注意です。しっかり加熱する事が必須です。中心部が75度以上で1分以上の過熱が目安になります。

サルモネラ菌や、O-157で知られる腸管出血性大腸菌も、少量で食中毒の原因になる事があります。いずれも肉類に含まれている事が多く、加熱不足で発症します。腸管出血性大腸菌は特に毒性が強く、乳幼児や高齢者は重症化し、死に至る場合もあります。

食中毒菌は加熱すれば殺菌できるとは限りません。例えばウエルシュ菌は熱に強いです。大量に作り置きしたカレーなどに含まれていると、煮ても生き残った菌が、50度くらいまで冷めたところで増え始めます。37~45度が増殖が最も活発になる温度なのです。

対策は、室温で長時間放置せず、なるべく早く冷やす事です。鍋を水につけるなどして20度以下まで急冷して冷蔵庫で保管しましょう。

おにぎりをお弁当に入れるなら、黄色ブドウ球菌の増殖を警戒しましょう。黄色ブドウ球菌はヒトの皮膚などに常在する菌で、手で握ったおにぎりに付き、気温の高い屋外で長時間経つと増え毒素をだします。

対策はラップでご飯を包んで握る事です。

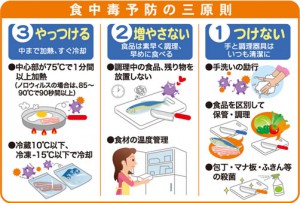

腐敗菌と異なり、食中毒菌が厄介なのは、食品の見た目や臭いではわからない点です。つけない(清潔)・増やさない(冷却)・殺す(殺菌)の3原則を日々徹底することが大切です。

基本はとにかく手指をよく洗う事です。肉類・魚介類を切った包丁やまな板は、洗剤で洗った後、熱湯や日光で消毒するのが望ましいです。まな板やボウルは、肉類・魚介類用と野菜用を分けると理想的です。肉類・魚介類の細菌が野菜に付着し、その野菜を生で食べて食中毒になるという二次感染を防ぐためです。こうした習慣の積み重ねが予防につながります。

食中毒の潜伏期間や症状は、原因物質の種類や量、食べた人の免疫力で異なります。症状が出たら、自己判断で下痢止めなどを飲まず、速やかに医療機関を受診しましょう。

まだしばらく暑い日が続きますが、食中毒に気を付けて、モリモリ食べて、栄養をしっかり摂って乗り切っていきましょう!

インナーマッスルの役割と鍛えることの重要性。

2018.04.15

こんにちは!吉野です(^^)/

最近、立ち上がる時によろけてしまう事が多々あり、インナーマッスルが弱っているかと思いましたので(アウターマッスルも弱っているかと思いますが)、インナーマッスルについて書いていこうと思います。

●インナーマッスルとは

骨格筋のうち、体の奥にある(インナー)筋肉(マッスル)の総称です。肉眼で赤みを帯びて見える為、赤筋(せききん)とも呼ばれ、収縮速度が遅い為、遅筋(ちきん)とも言います。体の中心部にあることから深層筋と呼ばれることもあります。持久力に富み疲労しにくい性質を持つ、筋線維の直径が小さな筋肉です。

●インナーマッスルの役割

インナーマッスルは微妙な動きの調節をしています。人間の体の動きというのは、非常に複雑なものです。

何気ない動作一つでも、手足の関節を微妙に同調させて、柔らかく、効率的に行わなくてはなりません。複雑な動作を行う為には、直線的な動作の他に補助的な動作が必要となってきます。

そしてインナーマッスルは体の中で、この補助的な動作の部分を担当しています。つまり、体を捻ったり手足を回転さたりする動作の微調整行う時の、縁の下の力持ち的な働きをしています。

そして、インナーマッスルを鍛える事によって、体全体の姿勢や、関節の位置を安定させることもできます。

●インナーマッスルを鍛えることの重要性

前述したようにインナーマッスルは、動作を補助する為の動きを担当しています。

人の体は、歩く・立ち上がる・姿勢の保持などの基本的な日常動作でも、関節の向きを微妙に変えたり、回転させたりしてインナーマッスルを使っています。

つまり、インナーマッスルを鍛えることで、この補助的な動作の能力が向上するという事になります。日常生活の中でも動作に無駄がなくなれば疲労も少なくなります。

インナーマッスルは体の深部にあり、かつ小さな筋肉の為、鍛えることが難しいと言われています。

当院にある「楽トレ」は皮下15cmまで通電できる複合高周波を体に当てる事で体中全てのインナーマッスルを楽に鍛えることができます。(従来の低周波での通電は皮下3mm程度)。

30分で9000回もの筋収縮運動をすることができるのでトレーニング効果は絶大です!

お悩み・ご相談がありましたら、お気軽に当院までお問い合わせください。

冷えによって身体に起こる様々な悪影響。

2018.02.18

こんにちは(^^)/吉野です。

皆さん。いかがお過ごしでしょうか?

まだまだ寒い日が続いている今日この頃です。手足がとても冷たく冷えてしまっている方を多々見かけます。

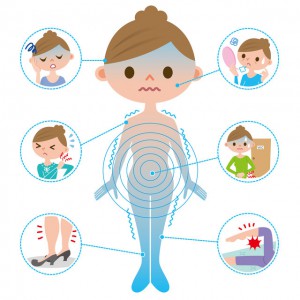

そこで今日は冷えによって身体に起こる様々な事を書いていきます。

冷えは万病の元とも言われています。今、身体に起こっている症状の原因が実は冷えにあるかもしれません。原因不明の不調で悩んでいる方は、下記に挙げた事に心当たりがないかを振り返ってみて下さい。

●血行不良を招いて身体の凝りや関節痛、神経痛を誘発する。

身体が冷えると、血液の流れが悪くなりますし、そうした血行不良が首や肩、腰など身体の各部位の凝りや、膝の痛みなどの関節痛を誘発してしまいます。

凝りは慢性化するととても辛いものです。また、身体の冷えは痛みを感じやすくさせる原因にもなるため、神経痛をも引き起こし、そして更に痛みを感じるという悪循環に陥ってしまいます。

●顔色が悪くなり、くすみやクマの原因にもなり老けて見える。

冷えによる血行不良は、身体だけでなく、当然顔の肌にも悪影響をもたらします。血色が悪くなるため、顔色はどんよりしてしまいます。

また、末梢血管の血行不良はくすみやクマを発生させるため、一段と顔色が悪く不健康に見えてしまい、老けて見えてしまったり、疲れて見えてしまいます。

●免疫力が低下して感染症などの病気にかかりやすくなる。

体温が下がると、免疫力が低下します。1度体温が低下すると、免疫力はなんと30~40%も下がってしまいます。

免疫力が低下してしまえば、当然細菌やウイルスなどに対する抵抗力が弱くなるので、感染症などの病気にかかりやすくなってしまいます。また、病気から回復するまでの期間も、冷えがない人から比べると長く掛かってしまいます。

●新陳代謝が落ちてむくんだり、太りやすく痩せにくい身体になってしまう。

身体が冷える事により、新陳代謝が低下してしまいます。新陳代謝は、加齢によっても落ちてくるため、30代を過ぎると痩せにくくなったと感じている人も多いはずです。

それに加えて、身体の冷えという要素もあれば新陳代謝はますます低下して、老廃物や余分な水分などを速やかに排出できなくなってしまいます。

こうした事により、むくみが進んだり、太りやすく痩せにくい身体になってしまいます。

このように冷えは身体に様々な悪影響を及ぼします。冷えを、たかが冷えと甘く見て放っておいては身体に悪いです。

冷えには、はり・きゅう・マッサージはとても有効です。

心当たりの方は、是非お気軽にご相談下さい。

足裏とカラダの不思議な関係。

2018.01.31

新着情報

- 2019-10-04

- トレーニングの原則

- 2018-07-31

- この時期に注意するべき・・・

- 2018-04-15

- インナーマッスルの役割・・・

- 2018-02-18

- 冷えによって身体に起こ・・・