新着情報

この時期に注意するべき事part2。

2018.07.31

こんにちは!吉野です(^^)/

暑い日が続きますが皆さんいかがお過ごしでしょうか?

以前、この時期は熱中症に気を付けましょうと書きましたが、もう一つ注意しなくてはいけない事があります。

それは、細菌性食中毒です。

飲食によって腹痛や下痢、嘔吐、発熱といったものが食中毒です。梅雨からなつにかけての高温多湿なこの時期に多発します。

食中毒を引き起こす主な原因は、細菌とウイルスです。ウイルスは低温や乾燥した環境で長くいきるため、ノロウイルスなどによる食中毒は冬場によく発生します。これに対し、細菌は高温多湿な環境を好みます。つまり、この時期に特に気をつけるべきは、細菌性食中毒です。

細菌性食中毒といえば、以前は細菌が大量に増殖した食品を食べる事によって発症すると考えられていました。しかし近年では、ごく少量でも食中毒を招く細菌がある事がわかってきました。

その代表例がカンピロバクターです。日本でノロウイルスの次に食中毒の発生件数が多い原因物質です。肉類、特に鶏肉の汚染率が高く、市販の鶏肉の7割に存在するとも言われています。新鮮な肉ほど菌が多いので要注意です。しっかり加熱する事が必須です。中心部が75度以上で1分以上の過熱が目安になります。

サルモネラ菌や、O-157で知られる腸管出血性大腸菌も、少量で食中毒の原因になる事があります。いずれも肉類に含まれている事が多く、加熱不足で発症します。腸管出血性大腸菌は特に毒性が強く、乳幼児や高齢者は重症化し、死に至る場合もあります。

食中毒菌は加熱すれば殺菌できるとは限りません。例えばウエルシュ菌は熱に強いです。大量に作り置きしたカレーなどに含まれていると、煮ても生き残った菌が、50度くらいまで冷めたところで増え始めます。37~45度が増殖が最も活発になる温度なのです。

対策は、室温で長時間放置せず、なるべく早く冷やす事です。鍋を水につけるなどして20度以下まで急冷して冷蔵庫で保管しましょう。

おにぎりをお弁当に入れるなら、黄色ブドウ球菌の増殖を警戒しましょう。黄色ブドウ球菌はヒトの皮膚などに常在する菌で、手で握ったおにぎりに付き、気温の高い屋外で長時間経つと増え毒素をだします。

対策はラップでご飯を包んで握る事です。

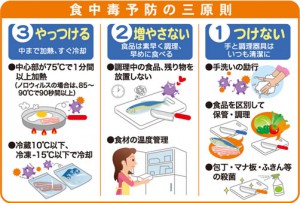

腐敗菌と異なり、食中毒菌が厄介なのは、食品の見た目や臭いではわからない点です。つけない(清潔)・増やさない(冷却)・殺す(殺菌)の3原則を日々徹底することが大切です。

基本はとにかく手指をよく洗う事です。肉類・魚介類を切った包丁やまな板は、洗剤で洗った後、熱湯や日光で消毒するのが望ましいです。まな板やボウルは、肉類・魚介類用と野菜用を分けると理想的です。肉類・魚介類の細菌が野菜に付着し、その野菜を生で食べて食中毒になるという二次感染を防ぐためです。こうした習慣の積み重ねが予防につながります。

食中毒の潜伏期間や症状は、原因物質の種類や量、食べた人の免疫力で異なります。症状が出たら、自己判断で下痢止めなどを飲まず、速やかに医療機関を受診しましょう。

まだしばらく暑い日が続きますが、食中毒に気を付けて、モリモリ食べて、栄養をしっかり摂って乗り切っていきましょう!

新着情報

- 2019-10-04

- トレーニングの原則

- 2018-07-31

- この時期に注意するべき・・・

- 2018-04-15

- インナーマッスルの役割・・・

- 2018-02-18

- 冷えによって身体に起こ・・・