ブログ

お盆休みのお知らせです。

2018.08.07

当院は8/11(土・祝)~8/15(水)までお盆休みを頂きます。

尚、8/12(日)は、午前中のみ自費診療を行っております。(担当 佐藤)

ご不明な点がございましたら当院に電話してください。ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

体脂肪減らしながらダイエット!

2018.08.03

「体脂肪率の低い体になりたい」とは思っても、

となります。

そもそも体脂肪ってナニ?

体脂肪率を算出する場合の「脂肪」とは、

お腹やお尻、太ももなどにつきやすい皮下脂肪は、

脂肪は悪者にされがちですが、

体脂肪はすべてが悪いわけではなく、

体脂肪率は、脂肪と筋肉の「電気抵抗」

1、筋肉をつけるより体脂肪を落とすほうが楽

体脂肪率は、計算式上「体脂肪量を減らす」か「体重(

1ヶ月で筋肉は最大0.5kg程度しか増えませんが、

2、ダイエットの底上げに有酸素運動

有酸素運動とは、ウォーキングやジョギング・サイクリングなど、

3、筋肉がなくならないための筋トレ

脂肪燃焼には有酸素運動。では無酸素運動である筋トレは必要ないのでは?と思われがちですが、「筋肉維持のための筋トレ」は重要なのです。

筋トレをしないで体重を落とそうとすると、筋肉量が少なくなってしまいます。例えば5kgの減量に成功した時、筋トレをしないと実は脂肪2kg+筋肉3kgが減っているということも。今ある筋肉を落とさずにダイエットするために筋トレをすることで、脂肪4kg+筋肉1kgのように減らしていくことができます。

この時期に注意するべき事part2。

2018.08.03

こんにちは!吉野です(^^)/

暑い日が続きますが皆さんいかがお過ごしでしょうか?

以前、この時期は熱中症に気を付けましょうと書きましたが、もう一つ注意しなくてはいけない事があります。

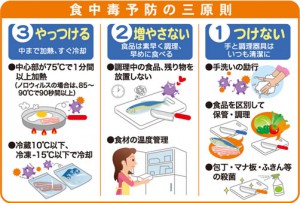

それは、細菌性食中毒です。

飲食によって腹痛や下痢、嘔吐、発熱といったものが食中毒です。梅雨からなつにかけての高温多湿なこの時期に多発します。

食中毒を引き起こす主な原因は、細菌とウイルスです。ウイルスは低温や乾燥した環境で長くいきるため、ノロウイルスなどによる食中毒は冬場によく発生します。これに対し、細菌は高温多湿な環境を好みます。つまり、この時期に特に気をつけるべきは、細菌性食中毒です。

細菌性食中毒といえば、以前は細菌が大量に増殖した食品を食べる事によって発症すると考えられていました。しかし近年では、ごく少量でも食中毒を招く細菌がある事がわかってきました。

その代表例がカンピロバクターです。日本でノロウイルスの次に食中毒の発生件数が多い原因物質です。肉類、特に鶏肉の汚染率が高く、市販の鶏肉の7割に存在するとも言われています。新鮮な肉ほど菌が多いので要注意です。しっかり加熱する事が必須です。中心部が75度以上で1分以上の過熱が目安になります。

サルモネラ菌や、O-157で知られる腸管出血性大腸菌も、少量で食中毒の原因になる事があります。いずれも肉類に含まれている事が多く、加熱不足で発症します。腸管出血性大腸菌は特に毒性が強く、乳幼児や高齢者は重症化し、死に至る場合もあります。

食中毒菌は加熱すれば殺菌できるとは限りません。例えばウエルシュ菌は熱に強いです。大量に作り置きしたカレーなどに含まれていると、煮ても生き残った菌が、50度くらいまで冷めたところで増え始めます。37~45度が増殖が最も活発になる温度なのです。

対策は、室温で長時間放置せず、なるべく早く冷やす事です。鍋を水につけるなどして20度以下まで急冷して冷蔵庫で保管しましょう。

おにぎりをお弁当に入れるなら、黄色ブドウ球菌の増殖を警戒しましょう。黄色ブドウ球菌はヒトの皮膚などに常在する菌で、手で握ったおにぎりに付き、気温の高い屋外で長時間経つと増え毒素をだします。

対策はラップでご飯を包んで握る事です。

腐敗菌と異なり、食中毒菌が厄介なのは、食品の見た目や臭いではわからない点です。つけない(清潔)・増やさない(冷却)・殺す(殺菌)の3原則を日々徹底することが大切です。

基本はとにかく手指をよく洗う事です。肉類・魚介類を切った包丁やまな板は、洗剤で洗った後、熱湯や日光で消毒するのが望ましいです。まな板やボウルは、肉類・魚介類用と野菜用を分けると理想的です。肉類・魚介類の細菌が野菜に付着し、その野菜を生で食べて食中毒になるという二次感染を防ぐためです。こうした習慣の積み重ねが予防につながります。

食中毒の潜伏期間や症状は、原因物質の種類や量、食べた人の免疫力で異なります。症状が出たら、自己判断で下痢止めなどを飲まず、速やかに医療機関を受診しましょう。

まだしばらく暑い日が続きますが、食中毒に気を付けて、モリモリ食べて、栄養をしっかり摂って乗り切っていきましょう!

食事で感情をコントロール

2018.08.03

こんにちは松本です。猛暑が続き心身共に疲れ果てている人が多くなっています。まだ当分は暑い日々が続いていきそうです。こんな時は食事の面から気をつけていきたいものです。

だからといって高級なものや、栄養価の高いものを沢山摂ることが良いのでもありません。

その日、その人の身体が必要としているものを食べることが大切です。

人の身体は季節によって、日々の調子によって欲しがるものが異なります。

春には緑色の野菜を好み、夏には水分を多く含み身体を冷ますものを好みます。秋には穀物や果物がおいしいし、冬には根菜類を好む。毎日身体に聞いて、欲しがるものを食べる習慣をつけましょう。

そうすることで五臓のバランスが取れ、健やかな日々を過ごせます。食事で摂る五つの味、「酸、苦、甘、辛、鹹」はそれぞれ「肝、心、脾、肺、腎」に入り五臓の精気を養う。

「肝」「心」「脾」「肺」「腎」とは、西洋医学の五臓を指すのではなく、次のような機能です。

肝 新陳代謝を促進し、血液を貯蔵する

心 血液循環の役割と精神状態を維持する

脾 血、津液を作り出し、全身に運搬する

肺 気、津液、体内の水分代謝を司る

腎 生殖、発育、成長と関係し全体の陰陽のバランスを司る

東洋医学では怒りや喜びなどの感情が度を過ぎると、臓器を傷つけると考える。七つの感情と五臓の関係は次の通りです。

怒り過ぎると肝を傷つけ、喜び過ぎると心を傷つける。思い過ぎと憂いは脾を傷つけ、悲しみ過ぎると肺を傷つける。恐怖と驚きは腎を傷つける。

まとめて書くと難しいイメージがありますが、生活に結び付けて考えるとすぐに理解できます。

怒りに打ち震えている時には酸っぱいもので感情を発散し、スポーツなどで優勝して喜ぶ時には我々はビールで乾杯する。苦いビールがとても美味しく感じるのは、喜び過ぎから心を守るためです。思い悩んでいる時、甘いお菓子を食べると元気が出ます。甘い味で脾が元気になるからです。悲しい時は辛い物を食べて汗を流すと気分がすっきりします。うっ滞した肺気が辛い味で宣発するからです。これから元気を出して勝負しようとする時、人は塩辛いものを欲しがる。腎を元気にして恐怖に打ち勝つためです。

このように五つの味をうまく使い分けると、感情をコントロール出来ます。

ここで夏の生活と食事で気をつけたい点を記します。夏は体内の陽気が全て皮膚を通じて外に行くため、お腹が冷えることが多い。だから真夏でも、どこか一食で温かいものを食べて胃腸を温め、中から汗を出していくことが理想です。

また、無理に暖かいものを食べなくても空調には留意しましょう。エアコンの冷風は邪風なので首や背中に当たると身体を凍らせて痛みを生じさせます。これを寒痹といいます。オフィスで働く女性が夏場に首や肩の痛みを訴えるのはエアコンの邪風にあたった場合が多いです。冷えは男女ともに良くないが特に女性には良くないです。

女性は血から冷えると血が固まり瘀血となって数々の病気のもとになります。

あなたは本当の睡眠を取れていますか?

2018.07.31

しっかり眠る。大事なことです。しっかり寝ないとどうなるか?

1.うつ病や自律神経失調症などになりやすくなる

2.内蔵機能が低下する

3.免疫力が下がる

4.思考力、注意力がさがる。

さらに続くと胃炎、胃潰瘍(軽度)になります。

次にめまいや頭痛、首肩腰の筋肉が硬くなり痛みます(

風邪をひきやすくなります。

そして思考力と注意力がさがることにより仕事のミスが増えたり、

不眠の原因を分析してみましょう。

大きく分けると二つになると思います。

・物理的原因・・・・・周囲の環境や騒音、呼吸器系の病気、

・心理的、精神的な原因・・・・・不安、恐怖、

物理的原因はそれをどうにか排除すれば解決します。

周囲の環境であれば、お金はかかってしまいますが引っ越す、

耳栓も一つの手ですが、一人暮らしの場合はやめた方がよいです。

なぜなら音を遮断してしまうので危険が迫った場合、

火事や侵入者に気づかず、

病気に原因がある場合は治療をしっかりしてください。

神経の興奮は色々な原因がありますが、わかりやすいものだと、

最近であれば、スマホやPC、

スマホのブルーライトは興奮作用があるので夜遅くまでスマホゲー

カフェインも興奮作用があるので夜遅くにはコーヒー、

興奮を避けて、興奮を鎮める行動をしましょう

例えば入浴。シャワーではダメです。

しっかり温まるのが大切です。しかし、熱すぎはダメです。

ゆったりとじわっと軽く汗を各程度の温度で10分~

あとは軽いストレッチ。

筋トレはダメですよ。

椅子でも畳でもいいです。

コツは、猫背にならないように姿勢を正して座ります。

軽く胸を張ります。呼吸とお腹の動きを連動させます(

目をつぶって、できるだけ何も考えないようにする。コレが一番難しいとおもいます。

ゆっくり呼吸をしてお腹が膨らんだりへこんだりするのをカウント

あまり大きくな数字になると集中できなくなるので10カウントが

ここまでが物理的原因の対策

次は心理的、精神的原因の対策。

入浴、瞑想とストレッチはこちらでも有効です。

狙いは「リラックスして心地いい状態」を作ることです。

誰にも邪魔されず、自分の心地いい事をするというのが大切です。

ただし、スマホ、ゲームはやめた方がいいです。

酷い場合は、心療内科や精神科へ相談をおすすめします。

漢方で様子を見るという手段もあります。

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・