ブログ

熱中症の症状を正しく認識し、正しく対策を‼その③

2018.07.30

| 前回も長々となってしまいましたが、正しい情報を皆さんで共有したいのでもう一回お付き合いをお願い致します。前回は熱中症の初期症状であるめまいや立ちくらみについて書いていきましたが、最後に上手な水分補給、塩分補給の方法と予防・対策についてのまとめです。 | ||

| 熱中症が疑われる時の対処法として、こまめな水分補給が挙げられます。水分補給は大切なことですが、かえって症状を悪化させることもあるので注意が必要です。高温多湿の屋内外で30分を超える長時間の労働やスポーツなどにより汗を大量にかくと、体内の水分とともに塩分やミネラルも奪われてしまいます。そこに水分補給だけを行うと、血液中の塩分・ミネラル濃度(体内における塩分やミネラルの割合)が低くなり、様々な熱中症の症状が出現します。つまり、水分だけを補給することがかえって、熱中症の発症へとつながったり、悪化させたりすることもあるのです。 | ||

熱中症時の水分と塩分の補給の仕方 |

||

| 熱中症が疑われるときは、ただ水分を補給するのではなく、塩分も一緒に補給することが重要です。自分で手軽に作れる食塩水もよいでしょう。目安として、1ℓの水に対して1~2gの食塩を加えます。さらに、 長時間のスポーツなどで失われた糖分を補い、エネルギーを補給するために砂糖などを加えると、水分や塩分の吸収が良くなるうえに、疲労回復にもつながるのでより効果的です。手早く塩分・糖分を一緒に補給できるスポーツドリンクなどによる水分補給もおすすめです。ただし、カフェインの入った飲み物は利尿作用が強くなるので避けましょう。塩分の補給には、塩分を含む飴・タブレットや梅干しなどもよいでしょう。熱中症の症状が見られる際、意識がはっきりしない場合は大至急医療機関へ。意識がはっきりしている場合は、涼しい日陰や屋内で適切な水分・塩分補給を行い、安静にすることで多くは改善します。いつもと違うなと感じたり不安があったりするときには医療機関を受診しましょう。 | ||

熱中症の予防・対策 |

||

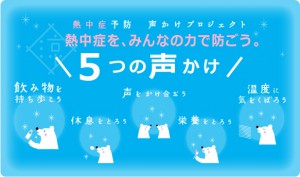

| いつでもどこでもだれでも条件次第で熱中症にかかる危険性がありますが、熱中症は正しい予防方法を知り、普段から気をつけることで防ぐことができます。例えば、初夏や梅雨明け・夏休み明けなど、体が暑さに慣れていないのに気温が急上昇するときは特に危険です。無理せず、徐々に体を慣らすようにしましょう。 | ||

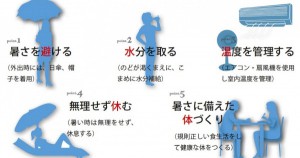

| 対策1.シーズンを通して暑さに負けない体づくりを続けましょう! | ||

| ~日常的に適度な運動を行ない、適度な食事、十分な睡眠をとるようにしましょう。 | ||

| 対策2.日々の生活の中で、暑さに対する工夫をしましょう! | ||

| ~「気温と温度」をいつも気にしよう。「室内を」涼しくしよう。「衣服を」工夫しよう。「日ざしを」よけよう。「冷却グッズを」身につけよう。 | ||

| 対策3.特に注意が必要なシーンや場所で、暑さから身を守るアクションを! | ||

| ~「飲み物を」持ち歩こう。「休憩を」こまめに取ろう。「熱中症指数を」気にしよう。 | ||

| 今回は3回に分けて書いていきましたが、当院での治療を受けてよりコンディションを整えて今年の猛暑を乗り切りましょう! |

熱中症の症状を正しく認識し、正しく対策を‼その②

2018.07.29

前回は、症状について書いていきましたが、今回は症状についての補足と上手な水分補給、塩分補給の仕方、そして予防と対策。こんな人はかかりやすい等を書いていこうと思います。

1.熱中症の初期症状でもある「めまい」の対処法

~熱中症の代表的な初期症状として、めまい(目眩、眩暈)や立ちくらみ、一時的な失神があります。熱失神とも呼ばれ、炎天下や暑い室内での長時間労働やスポーツなどにより体内に熱がこもり、脳への血流が減ることと、脳そのものの温度が上昇することで引き起こされます。

メカニクスとしては、暑さで体温が上昇すると、体にこもった熱を外に逃がして体温を下げようと、「皮ふ」の血管が広がります。すると全身を流れる血液の量が減り、血圧が下がり、脳への血流が減少します。こうした血液や血圧の変化が生じることで、顔面から血の気が失せ、めまいや立ちくらみ、一時的な失神といった「熱失神」の症状へとつながります。呼吸の回数も増え、脈は速く弱くなり、唇のしびれなども見受けられます。

めまいや失神だけが起こることは少なく、全身の倦怠感(だるさ)や吐き気・嘔吐、頭痛などを伴うこともあります。熱失神では、脳への血流が損なわれるために、一時的に気を失い、突然バタンと倒れるようなケースがよく見られます。

熱中症の初期症状であるめまいや立ちくらみなどの基本的な対処法として、先ずは、意識がはっきりしているかを確認しましょう。意識がもうろうとしているようであれば、迷わず医療機関へ。 意識がはっきりしている場合は、以下のような対処法を行ないましょう。

対処法その1. 安全で涼しいところへ移動させましょう!

~この時、自分の足で歩ける状態でもめまいや立ちくらみ、一時的な失神によるふらつき・転倒に注意し、頭を打つなどの2次的被害を防ぐために両側から二人で支えることが大切です。

対処法その2. 横になって休ませましょう!

~足を10cm位高くすることで、心臓への血流が良くなって血圧が上がり、脳への血流を改善させる効果が期待できます。

対処法その3. 保冷剤やペットボトルなどにタオルやハンカチを巻いて、体を冷やしましょう!

~体表近くを走る静脈(太い血管)の通る首筋やわきの下などを冷やしてあげるのがとても効果的です。

対処法その4. 水分補給を行いましょう!

~スポーツドリンクや0.1~0.2%の濃度の食塩水(1ℓの水に対して1~2gの食塩をくわえたもの)などを自分で飲んでもらい、体内から失われた水分・塩分を補います。自分でうまく飲めない場合や、嘔吐や吐き気などがあって水分補給に適さない場合は、速やかに医療機関を受診しましょう!

長くなってしまいましたので今回のポイントの整理です!

熱中症の初期症状であるめまいや立ちくらみ、一時的な失神などの熱失神を生じたときには、クーラーの効いた屋内や涼しい日陰で休ませ、衣服を緩めて風通しを良くし、体を冷やして、適切に水分を補給すれば、多くの場合は改善します。

しばらく様子を見て、症状が改善しないような場合には、医療機関を受診するのが良いでしょう。夏場の屋外や熱のこもる室内での活動の際には、こまめに休息と水分補給を行って、熱失神をはじめとする熱中症の予防を心掛けましょう。

熱中症の症状を正しく認識し、正しく対策を‼

2018.07.28

大変バタバタしておりまして長らくブログの更新をサボっておりました院長の佐藤です。私がサボっているので後がつかえています。

今週は最高気温も少し下がり、幾分過ごしやすい陽気でしたが、今日、明日にかけて台風の接近も予想され、週明けは台風一過による気温上昇も予想されますので、まだまだ予断を許さない状況には変わりはありません。

巷では「熱中症には気をつけよう!」としきりに注意喚起しておりますが、先週、先々週と当院に来院された患者様にも熱中症の初期症状では?と思わせる方が多くいらっしゃりました。

そこで今回は2回に分けて症状や上手な水分、塩分補給の方法、予防・対策などを書いていこうと思います。(既に解っているという方もおさらいを兼ねてお付き合い下さい。)

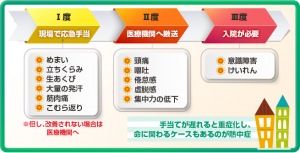

先ずは症状についてですが、熱中症は、高温多湿な環境に、私たちの身体が適応できないことで生じる様々な症状の総称です。以下のような症状が出たら、熱中症にかかっている危険性大です。

1.めまいや顔のほてり

~めまいや立ちくらみ、顔がほてるなどの症状がでたら、熱中症のサインです。一時的に意識が遠のいたりですとか、腹痛などの症状が出る場合もあります。

2.筋肉痛や筋肉のけいれん

~「こむら返り」と呼ばれる、手足の筋肉がつるなどの症状が出る場合があります。筋肉がピクピクっとけいれんしたり、硬くなることもあります。先日、当院にいらした患者様が、朝、保育園の補助のお仕事で、簡易プールを用意するためにバケツに水を張り、何回も運ぶ作業をしていて両の手の指がつってしまったとのことで、おそらく、炎天下での作業で水分を適切に摂取しないで起こったかと思います。

3.身体のだるさや吐き気

~体がぐったりし、力が入らない。吐き気や嘔吐、頭痛などを伴う場合もあります。

4.汗のかき方が変だ、おかしい

~ふいてもふいても汗がでる、もしくはまったく汗をかいていないなど、汗のかき方に異常がある場合は、熱中症にかかっている危険性があります。

5.体温が高い、皮膚の異常

~体温が高くて皮ふを触るととても熱い、皮ふが赤く乾いているなどの症状も熱中症のサインです。

6.呼びかけに反応しない、真っ直ぐに歩けない

~声を掛けても反応しなかったり、おかしな返答をする。または、体がガクガクとひきつけを起こしたり、真っ直ぐに歩けないなどの異常があるときは、すでに重度の熱中症にかかっています。すぐに医療機関を受診しましょう。

7.水分補給ができない

~呼びかけに反応しないなど、自分で上手に水分補給ができない場合は大変危険な状態です。この場合は、無理やり水分を口から飲ませることはやめましょう。すぐに医療機関を受診しましょう。

症状についてはこの7つをしっかり記憶しましょう。次回の投稿ではもう少し詳しい内容の紹介をします。

『自分の汗はどんな汗?健康のバロメーターとしてチェックしよう!』

2018.07.12

こんにちは。受付担当の角田です。

早くも夏バテしそうな暑い毎日が続いていますね。

猛暑という言葉を最近は当たり前に良く耳にしますが、

今日はそんな汗についてお話します。

まず、発汗には次のような種類があります。

●温熱性発汗

暑いとき、運動したとき、

汗の水分が皮膚上で蒸発するときに熱が奪われて体温を保つ体温調

発汗する部位は手のひら、足の裏を除く全身で、

●精神性発汗

人前に出たときや驚いたときなど精神的に緊張したときに発汗しま

手に汗握る、冷や汗をかくという状態ですね。

発汗する部位はワキ、手のひら、足の裏などになります。

●味覚性発汗

香辛料などが効いた辛いものを食べたときに発汗します。

汗の重要な役割として体温の調節のほか、

また、

ただし大量にかいた汗は、

そして、汗には“良い汗”と“悪い汗”があると言われています。

本来、

これがが良い汗で、水のようにサラサラしているのが特徴です。

一方、発汗を促す交感神経が鈍ったりすると、

嫌なニオイがあり、ベタベタする、しょっぱい味がする、

悪い汗は蒸発しにくいので体温調節機能が低下してしまいます。

ぜひ健康のバロメーターの一つとして、

これから益々暑くなりますが、適度に汗をかき水分・

カラダのお悩みには、「太陽鍼灸整骨院」へお越しくださいませ。

熱中症は梅雨の時期から注意が必要です!

2018.06.24

こんにちは!吉野です(^^)/

梅雨に入り、ジメジメとした曇りや雨の多い不快な日々が続いています。。。

熱中症は太陽照りつける真夏に起こる病気だ、と思われがちですが、実は高温多湿となる梅雨の時期から注意が必要なのです。

重要なポイントは

(1)湿度が高いと熱が体の外に逃げにくい事。

(2)暑さに体が慣れていない時期である事。

です。

まだ夏の手前で汗をそこまでかかず、湿気による粘膜の保湿作用もあり、6月はついつい水分補給を疎かにしてしまいがちです。

また、高い湿度の環境下では、空気中に浮いている細かな水分が表皮を膜のように覆ってしまうため、汗をかきにくくなってしまうのです。

5月下旬から6月にかけては、体が暑さに慣れていない事もあり、梅雨のシーズンでも熱中症になるリスクは高くなっています。

なによりこの時期に熱中症患者が多く出るのは、汗をかけない状態で体温が上昇傾向にあるために、体が一定時間熱を持ち続けてオーバーヒートしてしまうからです。

梅雨の時期、体は本当は汗を出したいと思うのですが、体内と外気の湿度の割合が一定に保たれにくく、加えて大気中の水分が表皮に膜を張る事で毛穴は排水不順になり、代謝されない体になってしまいます。

ですので、6月は実は7月~8月よりも特に水分を補給する必要があるのです。

しかし、水分を補給するためとは言え、がぶ飲みは禁物です。一度にたくさんの水分を摂ると、体内に吸収されず排泄されてしまいます。更に胃液が薄められてしまい、消化不良を起こす原因となるので、一気に水分を摂るのは控えましょう。

200ml程の水を分けて、ゆっくりと飲むようにするのがポイントです。外出時もペットボトルなどを持ち歩き、いつでも水分補給できるようにしましょう。

室内はエアコンを除湿モードにして、湿気を除いたり、睡眠をしっかり取る事も熱中症予防としては大切です。

またスポーツドリンクなどミネラルの多く含まれたドリンクを摂取したり、クエン酸入りの塩飴を舐めるのも効果的です。

本格的な夏の到来も見据えて、一歩早目の熱中症対策を心掛けましょう!

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・