ブログ

肩凝りは内蔵が不健康な証拠

2018.06.12

こんにちは松本です。肩凝りは日本の国民病と言えるほど悩んでいる人が多い疾患です。なぜなのでしょうか?よく言われるように、幾つかの社会的な理由がある気がします。

1つ目は、日本人は几帳面で真面目な性格が多く、物事に凝る特徴がある。凝る事は良いモノを生み出すが、凝る本人は細かい部分までこだわるので、肩に非常に力が入る。

2つ目は、実によく働く。無我夢中で働く姿は、美しささえ感じられます。

3つ目は、物事をはっきり言わずに不満を抱えている人が多い。心のわだかまりが長年蓄積すると肩凝り症になる。喧嘩しないように気を使って、個人は心のしこりで身体を痛めている。つらさを感じながらも常々肩を小さくして、我を出さないように努力しています。物事に凝り過ぎない、疲労を蓄積しない。可能な範囲で話すのが肩凝りを改善していく第一歩でしょうか。

次に肩の身体的な苦しみを具体的にどう解消すれば良いかについてお話していきます。肩凝りは病名ではなく症状であるため、西洋医学では正式な治療法はありません。一言で肩凝りといっても、中には五十肩(一般的には肩関節周囲炎と呼ばれますが)の人もいれば、心臓が悪くて左肩と背中が痛む人もいます。臨床の治療では判別が大事です。

ここでは一般の会社勤めの女性が疲れと血行不良が原因で肩凝りになった場合の対処法をお話します。

自分でできる一番簡単な方法はお灸をすえることです。

局所的によく使用する経穴は大椎、身柱、肩井、天宗などです。

経穴の取り方にこだわるよりも、痛むポイントを探って、押して気持ち良いと思う場所にお灸をすえれば良いでしょう。

肩以外にも手や腕の経穴もよく効きます。手首の周りの経穴や、肘周りの経穴は肩の気の流れを良くします。

合谷、陽池、外関、曲池がよく使用する経穴です。

全部ではなく、押してみて反応のある経穴にお灸をすえると、肩や首が温かくなるのを感じます。この方法は肩凝りの症状を改善することができます。

しかし肩凝りの根本の原因は、便秘や生理不順や冷え症などにあります。

内蔵の気の流れが悪くて、身体に瘀血が生じて肩凝りになるので、まずは腸内環境を整えて、子宮から瘀血をだすことが大切です。

同時に身体の内側も外側も冷やさない様にすることを忘れないで下さい。

肉離れの原因と仕組み

2018.06.08

手足の筋肉の多くは、『筋線維』

1.筋力不足や筋肉の疲労

また、試合や練習で疲れた状態で、いつもと同じように踏み切ろうとしたときも、いつものような筋肉の収縮ができないため、筋断裂を起こしてしまいます。

2.柔軟性の不足

スポーツの前にしっかりとしたストレッチや準備運動を行っておらず、筋肉の伸びや血流が悪い状態で激しい動きをすると筋肉が引き伸ばされることに耐えることができません。ですから、日頃からストレッチをしっかりとして柔軟性を高め、特に運動前には念入りに筋肉の柔軟性を高めておくことが重要です。

3.気候の変化

『RICE』処置については、肉離れに関わらず突然の外傷に対して万能な処置になります。応急処置がうまくできるかどうかによっても、その後の回復にかかる時間が変わってきますので、是非参考にしていただければと思います。

1. Rest(安静にする)

2. Ice(冷やす)

炎症を早く鎮めることが大切ですので、そのためにIcing(アイシング)を行います。ビニー

ル袋などに氷を入れて患部全体にあてます。15~20分を目途に、皮膚の感覚がなくなったり痛みが麻痺するくらいしっかり冷やして一旦離し、また痛みを感じるようになってきたら冷やすを繰り返します。3. Compression(圧迫)

患部の拡大や出血を防ぎ、炎症や腫れをコントロールするとともに、やむを得ず患部を動かしてしまったときも、痛みを抑えることができます。

4. Elevation(挙上)

たまには気にしてみましょう!表情筋‼︎

2018.06.08

こんにちは。受付担当の角田です。

今年は早くも関東地方が梅雨入りしましたね。

そして日に日に暑さも感じる日が増え、

今から水分補給など十分ご注意くださいね。

さて今日は、最近の女子トークで盛り上がった「顔のたるみ問題」

先日ちょっと若かりし頃の自分たちの写真を見てしまい、

元に戻せなくてもこれ以上ひどく?

顔の筋肉は皮膚直下にあり、

しかし表情筋は通常の生活では30%

無表情で筋肉を使わなかったり、

普段の生活の中で噛みごたえのあるものを食べるようにしたり、

トレーニングには、「あ・い・う・え・お」

トレーニングの時にはお風呂の中など肌が温かい状態で、

主な表情筋は次の通りです。

●前頭筋(ぜんとうきん)

眉を上げる働きをする筋肉で、

●眼輪筋(がんりんきん)

目を開けたり閉じたりする働きをする筋肉で衰えると目尻のシワ、

●頬筋(きょうきん)

口角を上げる働きをする筋肉で衰えると口角は下がり寂しい印象の

●口輪筋(こうりんきん)

口元の表情を作る働きをする筋肉で衰えると口元のシワ、

●頤筋(おとがいきん)

下アゴを押し上げて顎のラインを引き締める働きをする筋肉で衰え

表情筋を鍛える事により、

少しづつでも生活の中で表情筋を気にしてみて下さいね。

但し、

太陽鍼灸整骨院には美容鍼もございますので、

私の五月病の対処方法~東洋医学から見る「五月病」

2018.05.26

先週(5/14~20)、ブログ当番でした院長の佐藤です。ゴールデンウィークも終わり、気候も安定し始め、緑の美しい季節となりました。

昨日、今日も日中の最高気温が28℃近くまで上がり、ここ数日の来院患者様でも「身体がだるい」、「頭が痛い」、「やる気が出ない」という訴えの方が多いように思います。いわゆる「五月病」で来院されたのですがここで東洋医学で見る五月病の原因について書いていこうと思います。

〇忙しく緊張続きの新年度~三月の年度末、四月からの新年度とバタバタと過ごし、生活環境が変わった方も少なくないと思います。特に新入社員の方は緊張しっぱなしの一ヶ月だったのではないでしょうか。

〇緊張が弛んだ途端に起こる体調不良「五月病」~ゴールデンウィークで一休みして、休み明けには、「身体がだるい」、「やる気がでない」、「疲労が取れない」など、様々な症状に見舞われることがあります。俗に「五月病」と呼ばれます。緊張がフッと弛んだ途端に起こる体調不良です。

〇五月病は、「心・肝の疲れ」の表れ~東洋医学では五月病を「心・肝の疲れ」と捉えます。ここで言っているのは、東洋医学的内蔵の「心」と「肝」です。この「心」と「肝」という内臓は、ストレスや緊張、精神活動の中枢となる内臓であると、東洋医学では位置づけています。

〇緊張が切れると、溜め込んだ疲れを一気に解放してしまう~緊張している間は、心と肝の働きでなんとか身体を踏んばらせるのですが、連休でポンっと緊張の糸が切れるとツケが回ってきてしまうわけですね。ですから、寝ても寝ても疲れが取れない、故に気力も湧いてこない、そして悪循環に入ってしまいます。

◎五月病の対処法

では、どのように対処していくか。要は、「精神から起こっているので、肉体を幾ら休めても疲れは取れない!!!」

ポイントは睡眠の質を高める事にあるのですが、ただ単に寝ればいいというわけではありません。このような悪循環を断ち切るコツは「敢えてそうする」ことです。

五月病の症状の多くがストレスや緊張など、精神から起こったものです。精神から起こったものですから、身体(肉体)をいくら休めても疲れは取れないのです。

敢えて、身体を疲れさせる!

ではどうするか?「身体を疲れさせてあげる」のです。「いやいや~、十分に疲れています」と仰るかもしれませんが、それは精神の疲れが身体(肉体)に反映されている疲労なのです。運動をして疲れた疲労とは意味が違います。

精神の疲労を、肉体の疲労に置き換えてみる。☞睡眠の質も向上!

ですから、敢えて身体を動かしてみましょう。精神の疲労を肉体の疲労に置き換えるのです。適度の肉体の疲労は、睡眠の質を向上させます。

東洋医学では「心身一如」、心と身体は一つという考え方がありますから、心の問題を心からアプローチするのではなく、身体からアプローチすることで改善を図るという理論を使っていることになります。

過ごしやすい陽気になってきています。勇気を出して身体を動かしてみましょう!

季節の変わり目は体調不良に要注意です!

2018.05.20

こんにちは!吉野です(^^)/

ゴールデンウィークも終わり、アッと言う間に五月も後半になってしまいました。

ここの所、何だか体調がすぐれないなぁと訴えている方を多くお見掛けします。

五月は季節の変わり目で、季節の変わり目は日によって気温が安定せず、日中と朝晩の寒暖差が激しい事が多いです。気温の差が激しいと、自律神経を乱す原因にもつながります。

自律神経は、発汗など、体温調節をする機能を持っているので、季節の変わり目は寒暖の差が激しいため、身体への負担が大きく、自律神経が乱れてしまいます。

●自律神経の仕組みと乱れる原因

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があります。この二つがシーソーのように切り替わる事で機能を果たします。

「交感神経」はストレスを感じた際に緊張したり、運動してドキドキしたりと、心身を活発状態や興奮状態にする神経です。ストレスを感じやすい人は交感神経が過敏に反応してしまうために、心身の調子を乱してしまいます。

「副交感神経」は心身を落ち着かせる神経です。眠ったり、のんびり過ごしたりなど、リラックスしている時は副交感神経が優位に働いています。そのため副交感神経がしっかり活動していないと、心身がリラックスする事ができずに、心身の疲れが取れにくくなってしまいます。

ストレス状態が続くと交感神経は働き続け、本来なら休息を取るために副交感神経に切り替わる場面でも、交感神経が活発に働き続けます。その結果、自律神経のバランスが崩れてしまい、自律神経の乱れを起こし、心身の不調を起こしてしまいます。

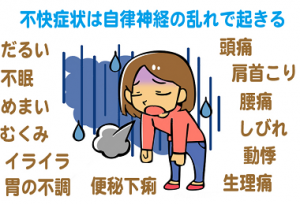

●自律神経の乱れで起きる症状とは

自律神経のバランスが崩れると、心身に様々な症状が出ます。症状は複数が同時に現れる事も多く、日によって症状が軽かったり重かったりもします。

代表的な自律神経の乱れからくる不調を書いていきます。

〇頭痛

頭痛にも、頭全体を締め付けるような痛みが襲う「緊張型頭痛」や、こめかみが脈打つ痛みを伴う「片頭痛」などがあります。

自律神経が乱れると、最初は緊張型頭痛が起きやすくなると言われています。交感神経の活動により、肩や頭部の筋肉が緊張すると、緊張型頭痛が起きやすくなります。

また、交感神経が活発になり過ぎると、リラックスできた時に、反動で副交感神経が活動的になり過ぎる傾向があり、その時に筋肉ではなく今度は脳の血管が膨張し、神経を圧迫する事で片頭痛が起きやすくなります。

〇腹痛や胃の不調

ストレスや緊張により交感神経が活発になり過ぎると、胃腸の動きが弱まり、消化器官の異常につながりやすくなります。

症状は胃もたれや胸やけ、食欲不振や便秘など、広く消化器官に関わる不調が現れます。

〇不眠や疲労感

しっかり眠り、疲労を取るには副交感神経が活発になる必要があります。しかし自律神経の乱れにより副交感神経の働きが鈍くなると、深く眠る事ができなかったり、眠りが浅くていくら寝ても疲れが取れないといった症状につながります。

〇気分の落ち込み

自律神経の乱れは身体だけでなく、心にも影響をもたらします。いつもクヨクヨしやすくなったり、なんだかやる気が出なかったり。さらに、そんな自分に対して嫌気が差してしまい、より深く落ち込んでしまうという悪循環を招いてしまいます。

心身のためにとても大切な自律神経です。寒暖差が激しい季節の変わり目は特に注意をしましょう!

自律神経の乱れを整えるには、はり・きゅう・マッサージがとても有効です。

心身ともに整えて、快適な生活を送りましょう!

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・