ブログ

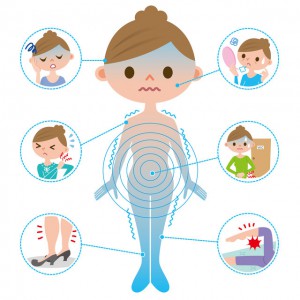

冷えによって身体に起こる様々な悪影響。

2018.02.19

こんにちは(^^)/吉野です。

皆さん。いかがお過ごしでしょうか?

まだまだ寒い日が続いている今日この頃です。手足がとても冷たく冷えてしまっている方を多々見かけます。

そこで今日は冷えによって身体に起こる様々な事を書いていきます。

冷えは万病の元とも言われています。今、身体に起こっている症状の原因が実は冷えにあるかもしれません。原因不明の不調で悩んでいる方は、下記に挙げた事に心当たりがないかを振り返ってみて下さい。

●血行不良を招いて身体の凝りや関節痛、神経痛を誘発する。

身体が冷えると、血液の流れが悪くなりますし、そうした血行不良が首や肩、腰など身体の各部位の凝りや、膝の痛みなどの関節痛を誘発してしまいます。

凝りは慢性化するととても辛いものです。また、身体の冷えは痛みを感じやすくさせる原因にもなるため、神経痛をも引き起こし、そして更に痛みを感じるという悪循環に陥ってしまいます。

●顔色が悪くなり、くすみやクマの原因にもなり老けて見える。

冷えによる血行不良は、身体だけでなく、当然顔の肌にも悪影響をもたらします。血色が悪くなるため、顔色はどんよりしてしまいます。

また、末梢血管の血行不良はくすみやクマを発生させるため、一段と顔色が悪く不健康に見えてしまい、老けて見えてしまったり、疲れて見えてしまいます。

●免疫力が低下して感染症などの病気にかかりやすくなる。

体温が下がると、免疫力が低下します。1度体温が低下すると、免疫力はなんと30~40%も下がってしまいます。

免疫力が低下してしまえば、当然細菌やウイルスなどに対する抵抗力が弱くなるので、感染症などの病気にかかりやすくなってしまいます。また、病気から回復するまでの期間も、冷えがない人から比べると長く掛かってしまいます。

●新陳代謝が落ちてむくんだり、太りやすく痩せにくい身体になってしまう。

身体が冷える事により、新陳代謝が低下してしまいます。新陳代謝は、加齢によっても落ちてくるため、30代を過ぎると痩せにくくなったと感じている人も多いはずです。

それに加えて、身体の冷えという要素もあれば新陳代謝はますます低下して、老廃物や余分な水分などを速やかに排出できなくなってしまいます。

こうした事により、むくみが進んだり、太りやすく痩せにくい身体になってしまいます。

このように冷えは身体に様々な悪影響を及ぼします。冷えを、たかが冷えと甘く見て放っておいては身体に悪いです。

冷えには、はり・きゅう・マッサージはとても有効です。

心当たりの方は、是非お気軽にご相談下さい。

インフルエンザの脅威からどうやって身を守るか‼

2018.02.13

先週、ブログ当番でした院長の佐藤です。

今年の冬は例年に比べ、特に寒さが厳しく、インフルエンザが大流行しております。

当院でも年明けから2名がインフルエンザに罹患してしまい、患者様にも多大なるご迷惑をおかけしました。うち1人は1月中旬にA型、2月初旬にB型と1シーズンに2回罹ってしまいました。

巷ではインフルエンザの予防法としては

1.手を良く洗い、うがいをする。

2.マスクを装着する。

3.人の多い所への外出を極力避ける。

4.規則正しい生活を送り、睡眠を十分に取る。

5.栄養のバランスが取れた食事を心掛ける。

など、おそらく皆さんも認識が浸透しているかと思います。

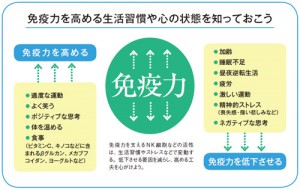

では、我々が皆様にお手伝いできること。4.5にも通ずるかと思いますが、いわゆる「免疫力」これをいかに高め、維持できるかにかかっているのかと思います。そこで今回は免疫力を高めるツボを紹介しようと思います。気温の変化に体がついていかず、調子がイマイチ良くない、という人も多いのではないでしょうか。秋の気候から本格的な寒さに移行し、この季節は体調管理が難しく、ちょっとした油断が免疫力の低下につながってしまうこともあります。

免疫力の低下はなぜ起こるのでしょうか?免疫力とは、私たちの身体に本来備わっている、体を守る防衛機能のことです。暴飲暴食などの食生活の乱れや、睡眠不足などによる疲労の蓄積と自律神経のバランスの乱れ、ストレスや加齢、そして寒さや乾燥などの外部的要因で機能が低下するといわれています。また、東洋医学的には、特に生命力の源といわれている「腎(じん)」の機能の低下が、免疫力の低下に深く関わっていると考えられています。「腎」は寒さに弱く、また「腎の気(じんのき)」と呼ばれるエネルギーは就寝中に蓄えられると言われているので、体を冷やさないこと、質の良い睡眠を心掛けることが免疫力アップには大切です。ちょっとしたことで疲れを感じるようになり、その疲れがとれず慢性的な疲労に繋がったり、風邪やインフルエンザなどの感染症にもかかりやすくなります。また、病気やケガが治りにくくなるだけでなく、さらに悪化させてしまうこともあります。肌荒れや朝の目覚めの悪さも免疫力低下のサインの可能性もあるので、今日で紹介するツボを押して免疫力をアップさせましょう。(前置きが本当に長くてスミマセン)

兪府(ゆふ)~免疫力をコントロールするTリンパ球を育ててくれる経穴。取穴(場所)は鎖骨と胸骨の角にあるくぼみにとります。

中脘(ちゅうかん)~免疫機能の低下に深く関係する五臓六腑の健康を守ってくれる経穴。取穴はおへそから指6本分真上、おへそからみぞおちまでの中間にとります。

三陰交(さんいんこう)~生理痛や月経不順に効果的なツボでも有名なのですが、このツボは、飲食物をすばやく吸収し、体内に必要な栄養と水分をいきわたらせる効果もありますので免疫力アップにも非常に有効なツボです。内くるぶしから指4本分の場所にあります。

ツボの刺激の仕方ですが、指先でツボに蓋をするイメージで10秒数えてあげてもいいですし、貼るタイプのカイロの小さめのものを肌着の上から3時間だけ温める(それ以上ですと低温火傷の危険性大)のがおすすめです。

当院では先ほど紹介したツボだけではなく、身体のいたるところにあるツボを的確に刺激できるマッサージやはり、きゅうなどによって体調を整え、日々「戦える体」を手に入れて頂くよう治療して参ります。是非、当院で体のメンテナンスをしていきましょう‼

経絡の流れを良くして未病を防ぐ

2018.02.13

遅くなりましたが新年あけましておめでとうございます松本です。

鍼灸治療は、ツボにほど良い刺激を与えることで、経絡の流れを良くすることが目的です。経絡とは臓腑と四肢関節、皮膚をつなげるルートです。ツボはこのルートの上にある駅で、気がたくさん集まる場所です。例えるならば経絡は道路で、気はその上を走る車と言えるでしょう。

車がスムーズに流れる道路は、走っていても気持ちが良いように、気の流れが良いと身体は快適だと感じます。

ここで「気」について詳しく説明すると、鍼灸における身体は、「気」と「血」と「水(津液)」から成り立っていると考えられます。

その中で気は、生命活動の原動力になるエネルギーであり、「血」は血液や栄養素の循環や供給などの機能を指し、「水」は身体の中の水分を意味します。

気の流れが停滞すると気鬱に陥ります。気鬱が長引くと水の停滞、「水毒」を引き起こし、血液の滞り「瘀血」にもなります。

水毒は言葉の通りに水の毒で、内臓のむくみを指す場合が多いです。

下肢が浮腫む、身体が重い、太りやすいなどがその症状です。

現代人が悩む疲労は、主に内臓の水毒が原因で、どこが痛いと言うよりは身体中が満遍なく調子悪いのです。

中でも一番毒が出るところが背中で、古代の養生家たちは何もなくても背中のマッサージや鍼灸を行なっていました。

その目的は、内臓の毒を出す為にです。

水毒が身体にある事を無視し続けると、瘀血も生じます。瘀血の特徴は痛みです。

もし顔色が悪かったり、何か気になる塊がある時には病院で検査を受けて、何も問題はないが痛みが続く場合には、この痛みを解消する為に鍼灸やマッサージを受けてみて下さい。

鍼灸やマッサージで気、血、水の流れを良くすると良いでしょう。

またご自分で簡単にできることに、四肢関節を動かしたり肌をさすったりして経絡の気を動かすことがあります。

しかし現代を生きる我々は、関節を動かす代わりに頭ばかりをフル回転し、肌をさする前にスマホを触るのが普通になっています。

このライフスタイルでは、皆が気鬱になってもおかしくないでしょう。

鍼灸から見ると現代人はストレスが溜まっているのではなく、気が溜まっているのです。

病は気から、と言うように気の滞りが全ての不調の原因と言えるでしょう。

鍼灸の特徴は、この目に見えない気の調整です。気を整えてメンタルをを治すことが鍼灸の真髄です。一本一本の細い鍼が身体の気を動かして、結果として精神に安らぎをもたらしてくれます。

飛行機内の健康管理 快適な空の旅の準備

2018.01.27

こんにちは、受付の影島です。

強い寒波で大変冷え込み、先日都内でも雪が積もり雪かきに追われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

僕は今近々予定している海外旅行の準備に追われています…

長時間の飛行では身体に大きく負担が掛かるため、対策法を調べたり旅行用のグッズなどを揃えているところです。

そこで今回は海外旅行などで飛行機をご利用になる際の健康問題について書いていこうと思います。

機内での問題は大きく分けて以下の3つです。

・血流と筋肉の緊張

飛行機に乗る時の健康問題で皆さんが一番に思い付くのは「エコノミークラス症候群」という言葉ではないでしょうか?

ほかにも足のむくみなど、長時間拘束されると症状が出てくる血流の問題はよくご存知かと思います。

また同じ姿勢を続けることで筋肉が緊張し、痛みや倦怠感を感じる事があります。

これらは1時間おきに軽いストレッチをするのと、トイレに行くときなど立ち上がる時に軽く屈伸をすることで予防できます。

・機内の湿度と脱水症状

飛行機は外の空気を取り込んでいるため、湿度は外の空気によって大きく変化します。

飛行中の高度にある空気は非常に乾燥しているため、機内の湿度は25%以下まで下がります。

水分補給はこまめに行い、脱水症状の対策をしましょう。

そのため目、鼻、喉など乾燥に敏感な方は気をつけなければなりません。

コンタクトレンズを利用している方は違和感を感じる可能性があるので、飛行中は眼鏡を利用することをお勧めします。

肌の乾燥が気になる方は保湿クリームを使ったほうがいいかと思います。

・気圧

機内は加圧されて気圧を外よりも高い状態に保っていますが、それでも海抜2400m以上の高さの気圧まで下がっています。

疾患や鼻づまり、アレルギーをお持ちの方は不快に感じる事もあるため気をつけましょう。

また機内では酒類のサービスもありますが、低気圧での飲酒は酔いが早いためアルコールの多量摂取は控えることをお勧めします。

下2つをまとめると、言ってしまえば高山にいるような状態です。

気温こそ安定しているものの、身体への負担を考えると快適な環境とは言えないため、常にそれぞれの対策を意識しておくべきでしょう。

飛行機も含め旅行や長時間の移動による疲労、身体に痛みが出た方は当院までお越しください!

漢方薬の考え方、その可能性

2018.01.22

新年最初のブログなので遅いですが・・・明けましておめでとうございます。坂本でございます。

今回は、漢方医学の薬である「漢方薬」について書いていこうと思います。

漢方薬は複数の「生薬」を組み合わせて優れた効果を生み出した薬です。つまり生薬単体では漢方薬ではないという事になります。

まず、生薬とは植物由来・動物由来・菌類由来・鉱物由来などの薬効のある天然の有効成分を精製していない薬の総称です。精製はしないけどさすがに鉱石をそのまま飲む訳にはいかないのですよね。なので生薬によって乾燥させたり、細かく砕いたり、熱を加えたりなどの加工をして薬品として用います。

漢方薬は漢方医学の薬であるため、漢方医学の特徴と同じくしています。その特徴とは臓器や組織に病気や原因を求め、その部位を治療する西洋医学とは対照的で、漢方診療は「証に随って治療する※証とは主に体質のことです」という考え方で症状だけでなく一人ひとりの体質を見て、身体全体の調子を改善、整える事で結果的に病気を治癒させるという考え方です。

気になるのは漢方薬には副作用はあるのかどうかですね。漢方医学の考え方では副作用はないと・・・いや、副作用という概念がなく、副作用の様な症状がでた場合は誤治、つまり診断ミスや投薬ミスであるとされているそうです。あるいは副作用後に主訴の病気も良くなる場合などでは「瞑眩(めいげん)」や「好転反応」と判断されたりします。この二つはほとんど同じ意味です。これって副作ヨ・・・ゲフンゲフン。つまりは、漢方薬は西洋医学の薬に比べて副作用は(すく)ないが、用法・容量は守りましょうってお話です。

漢方薬の飲むタイミングですが一般的に食前や食間が多いです。これは空腹時に飲むことにより漢方薬の有効成分の吸収を良くするためです。それと漢方薬(生薬)の多くは水や白湯で飲むことを基本としています。それ以外の飲み物で飲むと効果が薄く、弱くなったり、逆に強くでたりしますので注意してください。

風邪が流行っているこの時期に自分の体質を見つめなおして見るのもいいかもしれませんね。漢方薬での体質改善は長期間の服薬が必要になってしまうかもしれません。しかし、東洋医学である「鍼灸治療」でも言えることですが身体全体の調子、体質を整えることは大事なことです。病気になりやすい身体や冷え性、肌の乾燥やかゆみ、胃腸の弱さなどをもし根本から変えられるとしたら・・・漢方薬の可能性はすごいと思いますよね。

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・