ブログ

「免疫力について」

2016.12.26

こんにちは、受付担当の角田です。今年も残すところ後わずかとなり、何かと忙しくなる中、体調管理も気にかかる時期ですね。とくに、風邪やインフルエンザなどの感染症にかからない様に日々の生活で、うがいや手洗いを徹底したりと予防を心掛けていることと思います。

予防はもちろんの事ですが、ともに気にかけたいのが免疫力です。

免疫とは、病原菌やウイルスなど自分の体にとっての異物の侵入を防いだり、体内に発生した異質なものを除去するなど、様々な外敵から体を守る防御システムです。自分が意識しない間にもいくつもの免疫細胞が病気にかからない様に働いてくれています。

つまり免疫力が低下してしまうと、病気にかかりやすくなってしまいます。免疫力を高めて病気にかかりにくい体にしたいですね!そこで免疫力アップに重要と言われているのが、「腸内環境を整える事!」です。免疫細胞の7割が腸内にあると言われており善玉菌が増えると免疫細胞が活性化されるそうです。食生活では、整腸作用のあるヨーグルトや納豆をオススメします。その他、免疫力を高めるオススメ食材は、抗酸化作用の高いビタミンA,C,Eを含むホウレンソウ、小松菜、ブロッコリー、カボチャなどや、ミネラル豊富なカキ、豚肉、海藻、豆類、うなぎ、ごまなどがあります。

また免疫を低下させてしまう原因には、加齢、寝不足や不規則な生活、心身のストレス、冷え(体温が1度下がると免疫力が3割低下するといわれています。)などがあります。

日常生活を改善しながら免疫力を高めていきたいですね!

鍼灸は、冷えや腸内環境の改善にも有効ですよ!是非、武蔵小山駅近くの「太陽鍼灸整骨院」へお越し下さいね。

古いほど良いの?

2016.12.21

こんにちは松本です。今日は鍼灸でよく寄せられる疑問に関してお話します。

「鍼灸は古い本をよく見ているの?」「何だか古いほど価値があるみたい」

確かに現代で年数を重ねて価値があるモノと言うと熟成されたワインやウイスキーなどがすぐに思い浮かびます。上記のイメージも誤解とも言えませんが、だからといってその通りでもありません。鍼灸は使われながら受け継がれてきたものです。

例えば、Aという書物に「○○は腰痛に効く」と記載されていたとします。読んだ人は早速試してみます。それで効果があれば、その結果を「効果がある」とか「ここを改善すれば更に良い」など書き残します。こうして価値がある内容は確かめられながら受け継がれていきます。

そして当然ですが古い内容ほど確かめ試される機会が多くなります。古いものに価値があるのはこの点からです。但し、古いもの全てに価値がある訳でもありません。

いくら記述があったとしても、それに効果がなければ次世代には継続されません。

「古いから良い」のでなく「ずっと受け継がれ現代にも残っている」から良いのです。

こうして日々改善されて今に至っています。

打撲

2016.12.19

こんにちは、須藤です。本日は打撲について書いていこうと思います。

まずは、打撲の定義として鈍的外力による直達外傷で、骨折に至らないものを総称して打撲といいます。皮膚の断裂はないが、外力の大きさ、部位によっては皮下組織だけでなく、筋肉、腱、神経、血管や骨などに損傷が及ぶ、筋肉内出血や骨内出血が認められるものをそれぞれ筋挫傷、骨挫傷といいます。

一般に、受傷部位の疼痛、腫脹や機能障害がみられますが、外力が加わった部位、外力の大きさなどによって損傷の程度や損傷される組織が異なり、そのため症状も多様です。

筋挫傷とは、急激な筋の収縮などによって生じる肉離れと、鈍器による直達外力によって生じるものとの両方に用いられることがあります。

骨挫傷とは外傷の際、衝撃にほぼ一致した部位の軟骨下骨の骨髄に生じるMRI上の異常信号像を骨挫傷とし、単純X線所見で異常は認められない。これは骨髄の浮腫や小出血、及び微小骨折などを反映しており、組織学的検討によっても明らかにされています。

まず打撲した際にはRICE処置を忘れないでください。武蔵小山駅から近くの太陽鍼灸整骨院も打撲に有効な超音波、ハイボルト等の機器を取り揃えております。もし打撲の痛みがひかない場合、我慢せずにお電話ください。

梨状筋症候群

2016.12.16

骨盤・股関節の障害

☆梨状筋性坐骨神経痛「梨状筋症候群」とは?

梨状筋症候群は、梨状筋による坐骨神経の圧迫であり痛みが生じる。

梨状筋は仙骨前面から大腿骨大転子の上端に伸びている。

ランニング中または座っている時に股関節回旋筋を通過する前に梨状筋の表面に現れる坐骨神経を梨状筋が圧迫することがある。

症状 臀部・大腿後面の痛みやしびれ

患側の臀部から大腿後面にかけて痛みがある、重だるい、しびれる、足に力が入らないといった症状が現れます。椎間板ヘルニアで見られるような典型的な筋力低下や知覚低下は多くの場合見られません。その他ランニング中に力が抜ける、不安定な足の運びになるなど人によって多様です。

椅子に長時間座っていると症状がでて患部を浮かせたくなるという訴えもしばしばあります。

予防 臀部の筋肉に疲労をためない

梨状筋症候群の発生メカニズムに関する研究が行われていますがまだ

はっきりした危険因子はわかっていません。そのため根拠のある予防法はありません。ただ臀部や大腿部の筋肉に疲労を蓄積させないように手入れしたり疲労を管理したりすることが有効と考えられます。

予防ストレッチ

皆さんもぜひ試してみてください。 お困りの際は!

武蔵小山駅からすぐの当院太陽鍼灸整骨院へ

忘年会での飲み疲れ、胃の疲れ

2016.12.14

12/12(月)更新担当でした院長の佐藤です。

12/10(土)は診療時間を17時(5時)までに短縮し、毎年恒例の年賀状撮影をした後、6:30より学芸大学のお店で忘年会を行ないました。

10日の土曜日は5時まで診療と事前に告知はしたものの、知らずにいらして下さった患者さんはいなかっただろうかと少々心配です。知らずにいらして下さった方、ごめんなさい。

皆様も忘年会で飲み疲れ、胃疲れなどおこしていないでしょうか?更に、12月に入りインフルエンザ、さらにはここ2~3日前からはノロウイルスの流行も本格的になってきたようです。

健康な体調のまま、年内を乗り越えたいものです。

そこで今日は食べ過ぎに効く胃の働きを整えるツボ(経穴)を幾つかご紹介します。

①胃腸の調子を活性化して食欲を増進させる「中脘(ちゅうかん)」

~みぞおち(胸の中央の前面にあるくぼんだところ)とおへそを結んだ線の真ん中にあるつぼで両手の中指を重ねて「ちゅうかん」を押さえます。ゆっくり息を吐きながら圧していき、息を吸う際は圧を抜きます。10回くらい繰り返してください。

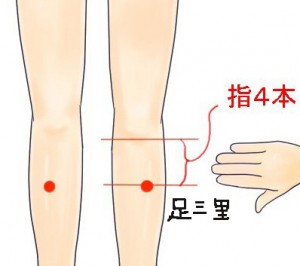

②胃の不調を整え、消化を活性化させる「足の三里(あしのさんり)」

~膝を伸ばした時に出来る外側のくぼみから親指以外の指4本を当てた隣にあります。親指で押すと「ズンっ」と重く響くところです。消化と排泄をコントロールして、疲れを回復させ、元気にしてくれます。椅子に座ったまま、足を組むような形で片脚のかかとで膝下の外側をこするように押しても効果的です。

先ずはこの2つのツボを刺激してみてください。それでも効果を実感できない方は是非、当院で相談してください。鍼灸によるツボの刺激の方がより的確にツボを捉える事が可能ですので効果は絶大です。

12月も残るところあと15日足らず。心も体も元気に過ごしましょうね。

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・