ブログ

冷え性について

2016.11.04

おはようございます。本当は11/2(水)にブログ更新担当でした院長の佐藤です。

ここ数日、気温が下がり、秋物の洋服を通り越してすっかり冬の装いになりました。

そこで今日は、冷え性について書いていきます。

西洋の医学では、手足が冷たく、腹痛や下痢、生理痛、低血圧などの症状があっても、「冷え性」という病気だとは診断されません。多くの場合は自律神経失調として、精神安定剤を処方されたり、痛みや下痢などの症状を緩和する治療や投薬がされます。いわゆる、根本を治すのではなく、症状を止めることを目指すのです。

我々のテリトリーである東洋医学では、病気は病気の体の陰陽のバランスが崩れていると解釈します。

冷え性も原因はいくつか考えられますが、体のバランスが崩れている状態や、冷え(東洋医学では寒邪といいます)が体に侵入するなど、その不調を知らせるために痛みや症状が出てくると考えています。

それらの症状や、個々の体質を元に、体のバランスが崩れる原因や状態を見極め、それを改善することで根本から冷え性を治そうとします。

少し詳しく原因を述べますと

1.エネルギー不足(陽気不足)

~元気とか気分が良いですとか、「気」というのは人間のエネルギーの状態を指していると考えられます。陽気とは体を温める働きのあるエネルギーの事です。この体を温めるエネルギーが不足すると、熱を生み出す力が弱まり、寒さに対しての抵抗力が減るので、体が冷えやすくなるのです。身体的特徴として、エネルギー不足ですから、全体に色白で弱々しい印象だったり、疲れやすいなどの特徴があります。

2.ドロドロ血(淤血)

~最近では、ドロドロ血という言葉がよく使われるようになりましたが、東洋医学では既に数千年前から、血の汚れやドロドロ状態のことが知られていました。

「血」がドロドロ、ネバネバの状態になって、血液による栄養の補給や、老廃物の排出が滞っている状態です。手足の先の細い血管に血が流れにくくなるので冷えを感じるのです。

3.貧血(血虚)

~西洋医学でいうちょうど貧血のような状態で、体に栄養分を運ぶ血が不足し、末端の血管に届かない状態です。体が痩せてきたり、肌色も悪くなります。

4.水分過多(水毒)

~冷たい飲み物の摂り過ぎ、水分代謝の異常や、胃腸機能の低下によるもので、水分過多によって体が冷える状態です。お腹にポチャポチャ音がする場合があります。いわゆる「水太り」という体型です。

5.冷えのぼせ(気逆)

~血や気の流れが悪くなることで、顔や上半身はのぼせたり、ほてったりするのに、下半身が冷えている状態になります。更年期時期には「ホットフラッシュ」と呼ばれ、急に汗をかいたり、のぼせたりという症状が顕著になります。さらに重い場合は、逆に手足が熱く感じる場合もあります。これは、凍傷の一歩手前で熱く感じるような状態です。

長々となってしまいましたので次回、改善法について書いていきます。

1つだけ始めてほしいのは朝起きたら「白湯」を飲む。先ずは実践してね。

便秘症について

2016.11.04

こんにちは(^^)/吉野です。

便秘症でお悩みの方も多いのではないでしょうか?

今日は便秘症について書いていきます。

慢性の便秘症は、自律神経失調症、無理なダイエット、睡眠不足、精神的なストレスなど、さまざまな原因で発生しますが、それらの原因のいずれにも自律神経の失調が関連しています。

大腸の消化作用は胃や小腸に比べれば微々たるもので主に水分と電解質を吸収する働きをしていますが、この水分吸収が抑制され、十分に行われないと下痢の症状を引き起こし、逆に吸収し過ぎると便秘になりやすいです。便が水分の少ない硬い便、いわゆる宿便となって大腸に溜まり、腸内で便の交通渋滞を引き起こすことになるからです。

このような大腸の働きをコントロールしているのは、言うまでもなく自律神経です。従って、大腸の水分吸収作用が活発になり過ぎて便秘になったり、水分の吸収作用が抑制されて下痢になるのは、自律神経のバランスが崩れているということに他なりません。そのような意味で、便秘=自律神経失調症だと言っても過言ではありません。

また、全体的に腸の蠕動運動が活発になるのは、副交感神経が支配する時間帯です。ですが、本来ならリラックスすべき休息時に、まだ交感神経の影響が強く、腸の蠕動運動が不活発な場合もあります。このような意味でも、便秘=自律神経失調症なのです。

自律神経のバランスが崩れて、便秘症になった人は肩甲骨の内縁、および第1胸椎から第9胸椎までが非常に凝っているケースが多いです。

便秘症にははり・きゅう、マッサージがとても効果的です!

お悩み・ご相談がございましたら、武蔵小山駅から近くの太陽鍼灸整骨院まで是非お越し下さい!

ホルモンバランス

2016.10.31

こんにちは。受付担当の角田です。

今日は女性向けの内容になってしまいますが、ホルモンバランスの乱れについてお話ししたいと思います。

女性ホルモンには、「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」という2つのホルモンがあり、月経周期に沿って変更します。

エストロゲンは排卵を前に分泌が優位になり、その時期は代謝がよく、肌や髪がきれいになり、気分が明るくなります。美のホルモン❕などとも言われています。

また、プロゲステロンが優位な時期は代謝が落ち、むくみやすかったり、食欲旺盛になり、便秘がち、気分の上下が激しくなったりします。その2つのホルモンバランスの乱れが、月経痛や月経不順などの月経トラブルや、更年期障害、頭痛、肩こり、むくみ、イライラ、不安感など心身の不調の原因になってしまいます。

このホルモン分泌は、ストレスに対して敏感に影響を受けやすい脳の視床下部がコントロールしているので、強いストレスはバランスを乱す大きな原因になるようです。

自分にあったストレス解消法を持つ事は大事ですね。そして、ホルモンバランスを整える対策の1つとしてハーブティーを楽しむというのはいかがでしょうか?

オススメのハーブは、チェストツリー、ラズベリーリーフ、セージ、レモンバーム、レッドクローバー、ローズなどがあります。

最近は、女性向けにブレンドされた商品もよく見かけますのでたまにはハーブティーでも飲みながらホッと一息つくのもいいですョ。

次回はこれらのハーブについて、もう少し詳しくご案内できたらと思います。

鍼治療もまたホルモンバランスを整えるのには有効ですので、是非、太陽鍼灸整骨院へお気軽にご相談下さいませ。

指の痺れは首からだけじゃない?

2016.10.29

こんにちは。先日、誕生日を迎えてしまった坂本です。

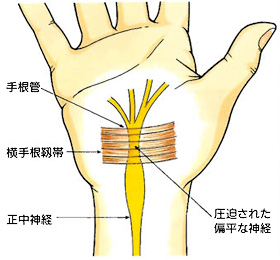

今回は「手根管症候群」について書いていきます。

この「手根管症候群」には指に「痺れ」が出ます。この症状、原因、病態、診断、治療を見ていきましょう。

症状については初期に人差し指、中指に痺れと痛みが出て、最終的には親指から薬指の親指側半分に痺れと痛みが出るようになります。痺れと痛みは明け方に強い、つまり目を覚ました時が最も痛く痺れています。手を振ったり、指の曲げ伸ばしで楽になります。

原因は突発性が多く、原因不明とされています。特徴としては、妊娠・出産期や更年期の女性が多いです。その他では、骨折などのケガや、仕事、スポーツでの使いすぎでも生じます。

病態については正中神経(腕の内側の大きな神経)が手首にある手根管というトンネル内で圧迫されている状態です。それに手首の運動が加わる事で手根管症候群は生じます。

診断としては手首を打腱器などで叩き、痺れと痛みが指先に響くか確認するテストがあります。自分でできるテストとしては「ファレンテスト」というものがあります。このテストは手首を直角に曲げて‘手の甲‘を合わせて一分間以内に痺れや痛みが悪化するかを見ます。症状が悪化した人はファレンテスト陽性でほぼ「手根管症候群」となります。陽性だった場合親指の付け根の筋力が落ちていないか、痩せていないか確認します。

治療方法は、消炎鎮痛剤やビタミンB12等の飲み薬や塗布薬等、整形外科医の指示に従った薬事用法や自身の意識で手首の負担を減らす様うにするなど。

そして、武蔵小山駅近くの太陽鍼灸整骨院での鍼灸治療や固定、最近新しく、強力になった超音波治療なども効果的だと思います。※但し、症状によっては整形外科での手術が必要な場合もあります。

冬の準備

2016.10.28

こんにちは松本です。10月の初めには気温が30℃を超える日もありましたが、最近はすっかり朝晩が涼しくなりました。季節としても、もうすぐ冬がやってきます。

一般的には一年の中で最も寒い期間を指しますが、旧暦や二十四節気のように、最も太陽が低く夜が長い期間を指すこともあります。

「陰」の極まる時期であり、東洋医学では冬至の前後を冬とし、二十四節気を基準として、立冬(11月8日頃)から立春(2月4日頃)の前日までを指しますが、現代では気候のズレもありますから、11月から3月ぐらいまでを冬と考えていただいても良いのではないでしょうか。

二十四節気でいうと立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒にあたります。

冬は全てのものが深く内側に収納される季節です。「陰気」が旺盛になるので、なるべく「陽気」を漏らさないように不要な活動を控えます。冬の寒さに負けないように身体に「陽気」を貯めて冷えの侵入を防ぎます。人は陽気を循環発散させて生命活動を行なっています。必要以上に陽気を使ってしまうと冬は陰気が多く陽気が少ないので、使った陽気を補えません。それ故に無駄遣いは避けたいところです。

まさにご利用は計画的にです。

そして肌を守ること。冷えの侵入は、その際である肌の強さによって左右されます。しっかりと衣服などで肌を守ることが大切です。

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・