ブログ

減量するには

2019.06.25

こんにちは、井口です。前回のブログにつづきからだづくりの減量

こうと思います。

一般的に減量する方法は絶食または極度な減食、運動をするという

食事制限の方法については急速に食事制限をして体重を減らそうと

減量行う際の基本原則は、エネルギー消費量よりもエネルギー摂取

運動時に使われるエネルギーは糖質と脂質であり、初めは糖質を優

食事は低エネルギーでも高たんぱく質、高ビタミンミネラルを選び

まずは無理のない範囲で始めていくことが大切です。減量を望んで

脾を労わる

2019.06.19

こんにちは松本です。日本は四季を通じて湿気が多いですよね。通年的に湿邪を伴なう疾患が非常に多い。実際に梅雨のこの時期、特に実感される人が多いかと思いますが、湿気が多いと蒸発による放熱能力が落ちる。その為に一定量の放熱を確保するためには、大量の発汗が必要になります。大量の発汗は容易に気陰両虚を起こす。いわゆる夏バテの一部だと考えて頂ければ良いです。

また多湿性の土地柄や、多飲、生食が多いことなどからも脾が弱い人が相当数カウントされます。

今回は「脾」の不調や改善についてお話していきたいです。

東洋医学の脾は解剖学的な脾臓を指すのではなく消化器系統の生理機能の総括です。

脾は胃と一体となって働き、飲食物の消化や吸収を司る。食べ物から得た栄養物を血中に送り、血とともに脈中を巡る。その栄養物には営気が貯蔵されて全身に活力を与えます。

< 脾の不調 >

●腹部の膨満感

脾が食べ物を消化できないと、お腹が溜まり張って痛みます。ゲップが出て、おならが多くなります。

●全身倦怠感

身体が重いのは営気が全身を養っていないこと、気が流れないことで津液が溜まって水湿(水分の停滞)と痰液(水毒)になることです。その上に陽気が足りないと、消化できないものがそのまま便に出てしまう。鍼灸をすると翌日目覚めが良いと言われますが、小便で余った水分を体外に排出するためです。

●涎が出やすい

涎は脾の液である。脾が弱いと寝る時に涎が出やすい。赤ちゃんは皆、脾が弱い為に涎が出るので、あまり沢山食べさせない方が良い。少し空腹の方が脾の為になります。同じく年を重ねてくると、涎が出やすくなります。脾が弱っているから食も細くなります。

< 脾経の改善 >

●活発に動く

脾は食物を運搬するので、動く陽気を必要とします。食後に少し散歩するだけでお腹が張らなくなります。

●時間を決めて食べる

規則正しく時間と量を決めて食事を摂ることが、脾を補うことになります。脾という漢字は左に肉づき、右に身(しもべ)から成立しています。つまり脾は全身を管理するしもべです。だからこそ、脾という家臣に無茶をさせれば身体に反乱が起きます。

●女性は足を冷やさない

胃経も脾経も下肢とお腹を通ります。足を冷やすとお腹も冷え消化不良になります。特に女性は子宮の中が寒くなって特有の痛みや症状を起こしやすいです。脾経にある三陰交という穴は足の三陰経が会するところで女性の生殖器と直結しています。冷やしてお灸をすえるより最初から冷やさない様にしましょう。

梅雨時に多い症状

2019.06.12

こんにちは、須藤です。

末梢神経が刺激される原因としては、脊椎・

リウマチと同様、湿度が高くなる梅雨の時期、疲れ・

- ■湿気を取り除く

- 除湿機をかける、換気をよくすることを心がけましょう。

- ■血行をよくする

- 適度な運動、血行をよくする食事の摂取は、血行だけではなく、

代謝もよくします。 - ■ストレス・疲れをためない

- 心身ともの休息、睡眠を充分にとりましょう。

- 梅雨の時期のアトピー性皮膚炎の悪化・増加。

アトピー性皮膚炎は、慢性的にかゆみを伴う湿疹が顔、ひじ、ひざなどを中心にできることを指しますが、その原因は卵、牛乳・ 乳製品、カビ、ダニ、ハウスダスト、乾燥肌などが挙げられます。 また、最近の社会環境、住環境の整備により、 人間の免疫力が低下して、 これらのアレルギー性物質に過剰に免疫反応してしまうことも原因 の1つと考えられています。

特に梅雨の時期にアトピー性皮膚炎が悪化・増加するのはカビ、ダニ、ハウスダストといった住環境に起因するものです。 対処法として。 -

- ■こまめな掃除

- こまめに掃除機をかけ、

原因となるものを家の中に残さないのが大切。

また掃除機から出る排気にハウスダストが含まれることもあるので、窓を開けるように心がけましょう。 - ■換気の徹底

- 機密性の高い現在の住宅では原因物質が繁殖しやすくなっており、

また湿度が高い梅雨の時期はさらに条件が整ってしまいます。 換気を徹底して行うことは、原因物質の繁殖抑制につながります。

そして、水虫です。水虫は梅雨を代表する病気の1つに挙げられます。

梅雨の時期は高温多湿、かつ雨が多く降るために密封性の高い革靴やブーツなどを履く機会 が増え、水虫の原因となる「白癬菌」 の繁殖に最適な環境を整えてしまいがち。

水虫は足指の間にできるものから、頭(しらくも)、体(たむし)、手・手の爪、股(いんきんたむし)と全身にできるものまで、 日本では4人に1人が水虫にかかっているともいわれています。 特に靴、靴下を履くことから、 足の指が水虫にかかりやすい部位であることは知られており、 一度、水虫になると根治が非常に難しいです。 - ■清潔・乾燥

- 水虫対策はこの2つで決まるといっても過言ではありません。

毎日、しっかりと手足を洗い、乾燥させることで、進行抑制・予防につながります。 - ■外用薬

- ただ患部につけるというのでは効果は半減。

ちゃんと患部を清潔にしたあと、「皮膚がやわらかいうち」につけると効果的です。 - 梅雨に多い疾患を載せてみましたが、

皆さまはお身体の具合はいかがでしょうか? ジメジメしてる日が続いてますが6月を乗り越えましょう!

湿度と体調の関係性は重要です!

2019.06.04

こんにちは。吉野です(^^)/

ジメジメと湿度の高い不快な季節になってしまいました。

天候によって体調や症状が左右される事を気象病と呼びます。

湿度は高すぎても、低すぎても身体に何らかの影響が現れます。

一般に40%~60%が快適な湿度とされています。

40%以下だと、乾燥して皮膚や粘膜が乾きやすくなり、風邪などの感染症を起こしやすくなります。また、交感神経が優位となり頭痛、肩こり、イライラなどの症状が出やすくなります。

逆に70%以上になると、副交感神経が優位になります。副交感神経だと、身体にとって良いのでは?と思われますが、特に近年では晴れと雨を繰り返す事が多く、気圧の変化も激しいために自律神経の乱れも急激になりがちなのです。

その為に、副交感神経優位つまりリラックスモードが極端になり、無気力、身体がだるい、食欲不振などの症状が現れます。

湿気の影響で汗腺が覆われ、汗が出にくくなり、体内に水分が溜まりやすく、水分代謝が悪くなります。その結果、血液の流れも悪くなってしまいます。

東洋医学では、このような体調に影響を及ぼす過剰な湿気を湿邪と呼びます。

湿邪は脾臓を傷め、気の流れを阻害して、胃腸の働きが悪くなり、老廃物を身体に溜め込ませます。

そして、湿邪は重く、下に溜まりやすい性質があり、特に下半身に影響を及ぼします。

その為に、食欲不振、消化不良、下痢、胃が重苦しいなどの症状や、身体がだるい、足がむくむ、足先が冷えるなど、またやる気がでない、集中力が続かないなど様々な症状が現れます。

その湿邪に対して、身体の循環を良くする、はり・きゅう・マッサージがとても効果的です。

このジメジメした嫌な時期を乗り越えるお手伝いを是非させて下さい!

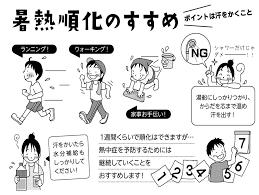

「暑熱順化って言葉を御存知ですか?」

2019.05.24

おはようございます、院長の佐藤です。今週末より、

通常は熱中症は梅雨明けの時期に耳にするのですが、

熱中症は、

これらの熱中症を予防するためには「暑熱順化」と「

暑熱順化(しょねつじゅんかと読みます)

人の汗腺は200万~500万あると言われていますが、

もちろん個々の生活習慣によって変わってきますが、

暑熱順化は、

暑熱順化に導く最も効果的な方法は、

汗腺が活性化すると、汗に伴うミネラル(

暑熱順化は1週間~10日ほどで充分に効果を発揮するので、

脱水の予防について、

特に高齢者では口渇する反応が鈍くなっている場合があるので意識

私がオススメする運動の方法としては、

ひなたと日陰を交互に歩くことをおすすめします。

身体の目安としては、

時間は40分〜1時間をかけて行なってください。

これを今から行なっていれば、

日々の体調管理、当院を活用してください。

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・