ブログ

夏の過ごし方。気をつけたいこと

2017.08.08

こんにちは松本です。8月で夏本番です。夏と言えばリゾートやバカンス、海にプールに花火にBBQなど、楽しい行楽が思い浮かびます。焼けつく様な日射しに負けずに休みを楽しめれば良いですよね。

一般的に夏は、一年中で最も暑い期間を指しますが、二十四節気や旧暦のように一年中で最も太陽が高く、昼が長い期間を指すこともあります。陽の極まる時期で、東洋医学では夏至の前後を夏とし、二十四節気をもとにして立夏(5月6日頃)から立秋(8月8日頃)までを指しますが、現代では気候のズレもあり6月~8月を夏と考えても良いかと思います。

日本の夏の特徴として高温多湿があげられ、体調管理にも影響を与えます。

夏は「陽気」が最も盛んになり身体を活動的にさせます。ただし陽気が盛んで熱が多くなり過ぎると、熱が身体にこもり、車に例えるとオーバーヒートを引き起こします。これを避ける為には人は汗をかき身体の外に熱を逃がしています。

汗は身体の中にいる時は血でした。血は「陰」の作用として身体を適度な温度に保つ冷却水の役割を担っています。身体に熱が多くなり冷やしきれなくなると、血は汗として体外に出ます。外に熱を放出することで体温調節をしています。

■ 夏の猛烈な熱気

夏の猛暑は汗腺をこじ開け汗を漏らせて、無理やり体内に入ってきます。無理に汗をかかせるのは水を搾り取るようなことです。そうなると身体の冷却機能が低下していきます。体内に入った猛暑は身体の陽気と合体して熱となって陰気を奪います。また内臓を熱し内臓の働きが悪くなります。特に胃腸の消化吸収が弱まってきます。

■ 夏の冷え

キンキンに冷えた冷たい飲食物。暑い夏には最高の楽しみです。しかし摂取しすぎると胃腸を冷やして身体に悪影響が出ます。胃腸は飲食物を消化して気血を作る身体の為のメーカーであり種火です。元気に生活するには胃腸を弱らせてはダメです。メーカーと種火には適度な熱が必要ですが、冷やし過ぎると働きが悪くなり気血が作れずに夏バテになります。

このように夏には熱と冷えの2つの病があります。

暑さに負けて熱が多くなると、心臓の熱になることが多いです。もともと絶えず活動して熱の多い臓器に、暑くなると熱が増えて負担が大きくなります。少し動くだけでも動悸や息切れがして充分に動けません。また、身体の中を冷やし過ぎると食欲不振や下痢などの症状が出ます。

ここからは個人で出来る簡単なケアをお話したいと思います。

■ 夏の食材を摂取

トマト、なす、きゅうり、ゴーヤ、オクラなどの夏野菜には身体を冷ます働きがあります。

夏は熱が盛んで活動的になる時期です。しかし、身体が熱を持ちすぎると心臓に負担が掛かったり、食欲不振や倦怠感などが出ます。こんな時は夏野菜を食べると良いでしょう。ただ、熱を冷ます食材はもともと胃腸の弱い人や、冷飲食で弱らせている人には向きません。

■ 夏こそ温かいものを

胃腸の弱い人は夏の暑さで消化吸収の機能を落としています。冷飲食でも胃腸を冷やし働きを低下させます。

胃腸は食べたものを気血というエネルギーに作り変える場所なので、弱ってしまうと元気がなくなります。

熱くなった身体を冷ますには、夏はある程度は冷やす食べ物が必要ですが、多く摂取してもいけません。温かいものを食べることで長い目で見て元気になれます。

痛風にならない身体、是非とも手に入れましょう‼

2017.08.06

こんにちは、須藤です。毎日暑くて嫌になってしまいますね。本日は「痛風」について書いていこうと思います。

そもそも何故、痛風をテーマにしようかと思ったのかといいますと、私の父親(62歳)、私の中学時代からの友人2名(33、34歳)が、痛風を患っているのでどんな共通点があるのだろう?そして私も患ってしまったら嫌だなという予防の観点から痛風をテーマにしました。

皆さんも血液検査等で知っている方も多いかと思われますが、「尿酸値」や「血清尿酸値」という数値見たことありますよね?この数値が痛風の原因となります。血液中に尿酸がどれくらいの濃度で混ざっているのかを量る数値です。調べると男女共に7,0mg/dlまでが基準値のようです。ちなみに私の父は7.7mg/dlだったので少しオーバーしています。

まず三人ともに男性です。痛風は男女比がとても大きいです。女性は圧倒的に罹患率が低いようです。98%で男性に発症するそうです。女性に痛風が少ないのは、女性ホルモンの「エストロゲン」の作用により尿酸を身体の外に追い出す働きをします。このエストロゲンは月経の度に分泌されるため、女性の身体は血清尿酸値が上がりにくいのです。

次に飲酒に関して、三人とも飲みます。特に私の友人二人は毎日休肝日なしで飲みまくっています。アルコール飲料を飲むと尿酸値が上がります。尿酸の素になるといわれるプリン体はビールに最も含まれています。食べ物では、レバー、白子、エビ、イワシ、マグロ、サンマ等が多く含まれています。まあどれも美味しいものばかりですよね。痛風が贅沢病といわれるのも頷けます。

発症部位に関しては皆さんもご存じと思いますが、足の親指の付け根に多いです。三人とも同じ部位に発症しています。また足関節にも多く、手指の関節、膝、肘、踵にもみられるようです。タンパク質の少ない場所やよく動かしたり、負担がかかりやすい場所に多いようです。

お酒はもちろん関係あるのですが、やはり食生活の変化が痛風の原因のようです。日本では明治時代に入るまで痛風という病気は存在しなかったそうです。1960年以降食べ物の欧米化、飲酒量の増加が大きな要因のようです。

痛風に効くといわれる薬、尿酸値を下げるフェブリクという即効性のある薬があるようですが、薬には副作用もありますし、薬を飲まずに治したいという方は、食生活の改善でも大分変化していくようです。体内の尿酸を排出するには一日2ℓの排尿が必要だそうです。尿酸が結晶化する前にどんどん水を飲めということです。

尿酸値が高くて得をすることはありません、なので自分にもいえる事なのですが普段からの食生活がいかに大事か。皆さんの周りににもいらっしゃったらアドバイスしてあげてください。尿酸は酸性なので、アルカリ性の食品を多く摂ることが大事です。

豆類 納豆、豆腐

野菜類 ほうれん草、ゴボウ、ニンジン、キャベツ

海藻類 ワカメ、ひじき、昆布

イモ類 ジャガイモ、里芋、さつまいも

果物 メロン、バナナ、グレープフルーツ

イモ類 ジャガイモ、里芋、サツマイモ

またニンニク、アメリカンチェリーも尿酸値を下げるそうです。皆さんも食生活から痛風にならない身体を作って下さい。

当院でも痛風の痛みに対して早期に炎症を消退させることが可能な超音波と微弱電流を同時に流す治療の機械があります。またお灸も早期に炎症を消失させるのには有効です。

お体のお悩みがございましたら、武蔵小山駅から近くの「太陽鍼灸整骨院」まで是非お越しください。

七月二十三日(日)にセミナーに参加してきました☆

2017.07.27

こんにちは。吉野です(^^)/

七月二十三日(日)にセミナーに参加してきました。アスレチックトレーナーの大貫崇氏が講師でタイトルは

「発育・発達トレーニングの理論と実践と呼吸について」

でした。

まず中心になる理論が、チェコ発祥の DNS(Dynamic Neuromuscular Stabilization)動的・神経筋肉系・安定化という理論です。

姿勢や運動制御を司る神経系が発達する最初の1年間に着目し、運動器系の機能不全を改善していく神経筋発達学に基づいたリハビリテーションの学問です。

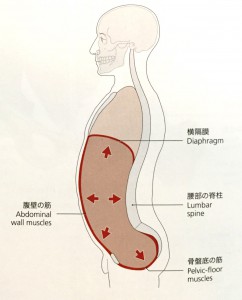

IAP(腹腔内圧)を高める事で、身体のコア・体幹を安定させる事が基礎となっています。

ここで大切になってくるのが「呼吸」です。なぜでしょう?

呼吸が正常化されなければ、他の動作パターンは正常化されないとDr,Karl Lewittが提唱しています。つまり呼吸と動作は関係性があるということです。

人の身体は常に動いています。それは呼吸をしているからです。

人は1日に約2万回呼吸をしています。

1日約2万回呼吸筋が動いていて、例えば腕立て伏せやスクワットを2万回したらどうなるでしょう?

もしそれだけ頻繁に行う動きが全て間違ったやり方になっていて、それが身体に負担を掛けていたらどうなるでしょう?

人は飲食しなくても2~3日は生きられますが、呼吸をしないと10分も生きられません。

そして、とても興味深いのが、呼吸器は意識的にも無意識的にもコントロールできる唯一の器官というところです。

ここで呼吸の解剖学を簡単に少し説明します。

呼吸するには主に横隔膜と腹横筋が働いています。

・吸気時(息を吸う時) 横隔膜は縮み、腹横筋は緩みます。

・呼気時(息を吐く時) 横隔膜は緩み、腹横筋は縮みます。

そして、呼吸筋、呼吸補助筋もたくさんあります。

胸横筋、内肋間筋、外肋間筋、長肋間筋、短肋間筋、肋下筋、鎖骨下筋、斜角筋、腸肋筋、肩甲挙筋、僧帽筋、胸鎖乳突筋、大胸筋、小胸筋、上後鋸筋、下後鋸筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹直筋などたくさんあります。

話は呼吸に戻ります。

正しい呼吸が出来なければ、初めに出てきたIAP(腹腔内圧)は高まりません。正しい呼吸は知っていますか?

それは、シンクロ呼吸です。

・呼気時(息を吐く時)に胸と腹が同時にしぼむ。

・吸気時(息を吸う時)に胸と腹が同時に膨らむ。

それ以外はパラドックス呼吸(間違った呼吸)となります。

まずシンクロ呼吸ができて初めてIAP(腹腔内圧)を高める事ができます。

正常な呼吸ができないとIAP(腹腔内圧)が高まらず、IAP(腹腔内圧)が高まらないまま四肢の動作を行うとISSS(広義のコア)の機能不全を起こし代償運動が働くようになってしまいます。

ここでシンクロ呼吸を具体的に説明します。(仰向けで寝た方が分かりやすいです。)

まず、必ず鼻から吸う事。肋骨が内旋(胸・肋骨をすぼめる感じ)している事。

そこから胸と腹の全ての空気を吐き切ります。そして胸と腹が360度前後左右に膨らむように空気を吸い込みます。(この状態がIAP(腹腔内圧)が高まった状態です!)

これがシンクロ呼吸です。

正しい呼吸をすると姿勢・動作が変わります。正しい呼吸を意識して、健康な身体を手に入れましょう!

8時間にわたるセミナーの内容を簡潔に書いたので、わかりずらい文章になってしまい申し訳ありません。

お悩み・ご相談がございましたら、武蔵小山駅から近くの太陽鍼灸整骨院まで是非お越し下さい!

ここ2週間で一気に増えた腰痛患者さん、その原因は冷房!

2017.07.18

院長の佐藤です。4/25の更新を最後にお休み(サボって)しておりましたが、心を新たに、患者様の健康への手助けになればと思い投稿します。

タイトルにも書いた通り、ここ数週間連日30℃を越える外気温、昨日17日は35℃を超える猛暑日も記録しており、冷房は欠かせないものとなっています。しかしながら長時間、冷房の効いた部屋にとじこもって生活をしたり、あるいは職場の冷房の温度設定が低すぎて冷やし過ぎたり、あるいは冷房の風が身体に直接当たってしまい、腰痛を発症して当院に来院する方が多くなりました。

そこで冷房がなぜ腰痛を引き起こすのかについて説明します。

腰痛については現代医学的な観点でとらえる腰痛と、東洋医学的な観点でとらえる腰痛とに大別されます。冷房が引き起こす腰痛は東洋医学から見るもので説明ができます。その前に現代医学から診る腰痛についても少し触れたいと思います。

原因別に大きく3つに分類され

1.整形外科的な原因からくるもの

~これはわかりやすく言いますと、腰の部分の背骨(腰椎)に原因があってヘルニア、老化や使いすぎで疲労骨折するもの、狭窄症といって老化や生まれつきの原因で神経が圧迫されるもの、腰部を捻挫するもの、これはかなり有名な「ぎっくり腰」という別名もあります。他にも腰椎の炎症、腫瘍など背骨が原因の腰痛の事を指します。

2.内臓に原因がある腰痛

~これは東洋医学にも通ずるものですが、簡単にいいますと、内臓に炎症が起きたり、腫瘍や結石ができることで腰痛になります。

3.ストレスによる腰痛(心因性腰痛)

~これは、過去にも投稿したので詳しい説明はしませんが、腰痛全体の85%は現代医学で原因が解明されていないといわれていて、ストレスによるものが85%を占める。これって驚くべき数字ですよね。逆に言うと我々のような鍼灸整骨院の方が腰痛を治す可能性が高いということにも繋がります。

それでは東洋医学的な観点から腰痛を説明しますと、原因は4つあると考えます。

寒湿(かんしつ)、湿熱(しつねつ)、血瘀(けつお)、腎虚(じんきょ)の4種類です。この4つを説明する前に、東洋医学の基本的な外邪(がいじゃ)の考え方について少し説明します。

(ところでエアコン(冷房)の話が出てこないと思っているでしょうが・・・もう少しお付き合いください)

自然界には六気(りっき)と呼ばれる気候の変化があります。

「風が吹く、寒い、暑い、湿度が高い、乾燥している、とても暑い」の6つです。

それぞれ「風、寒、暑、湿、燥、火(熱)」と呼ばれています。

人体に悪影響を与えることを「外邪」といって、それが人体に悪影響を与えるときに風邪(ふうじゃ)、寒邪(かんじゃ)、暑邪(しょじゃ)、湿邪(しつじゃ)、燥邪(そうじゃ)、火邪(熱邪)(かじゃ、(ねつじゃ))と呼び方が変わります。この六つの外邪をまとめて六淫(りくいん)と呼びます。

腰痛の原因はこの六淫が関わります。

原因1.「寒湿」

~これは寒さと湿度の高い場所に住んだり、水に濡れて冷えたりすることで「寒邪」と「湿邪」が身体に入り込みます。わかりやすくいうと、寒さや湿度が身体に悪い影響を与えて、腰痛になるということです。寒湿の腰痛の症状としては、重だるい痛みで腰が冷えている、あしのむくみ、手やお腹の冷えに伴う場合が多い、雨の日や寒い日に症状が悪くなるのも特徴としてあります。

冷房によって体を冷やす、汗をかき、そのままの状態で空調の効いた部屋に入る・・・・今の時期に多い腰痛の正体、それは冷房による「寒湿」の腰痛のようです。

寒湿による腰痛の改善方法としては、腰を温めると症状が改善します。夏の暑い時期ですが、冷房の効いた部屋で長時間働く方は、腰に小さなカイロをピンポイントで当ててみる、あるいは腹巻をする、厚手の靴下を履く、夜は湯船に浸かるのもとてもオススメです。せっかくなのでその他の原因も説明しますと、

原因2.「湿熱」

~これは、湿邪と熱邪が関係するように思われますが熱邪は関係ありません。湿熱という概念は主に「食べ過ぎ」が原因で、体内に水分と熱がこもってしまう状態のことで大食漢、体格が良い、髪が薄い、ニキビが多い、汗を沢山かく、おならが多い、豪快そうに見えるが実は悩みも抱え込むといった特徴が湿熱体質の人には多いとされています。このような方は血や気の循環が悪くて、それが腰痛の原因となります。湿度の高い時期になると症状が悪化します。湿熱の腰痛の症状としては、熱を伴った痛みがして、腰だけでなく身体全体が重だるくなります。あとは、雨が降っても悪くなりますし、甘いものや辛いものを食べると悪くなったりもします。

湿熱の腰痛の改善方法としては、寒湿とは逆に温めると具合が悪くなるから冷やすと楽になる場合が多いです。保冷剤を手ぬぐい等でくるんで痛い腰の下に入れて仰向けに寝て、20分を目安に冷やしてあげるといいです。

原因3.「血瘀」

~これは、血液の循環が悪くなる事で、血行が悪くて滞った悪い血(瘀血(おけつ))が患部に溜まる事、つまりは悪い血が腰に溜まると腰痛になります。血瘀の腰痛の症状としては、刺すような鋭い痛みがあって、いつも同じ場所が痛む、特に夜に痛い、押されると痛い、痛みがしつこい、といった特徴があります。

血瘀の腰痛の改善方法としては、食べ過ぎを控えて野菜や海藻を取る。きちんと睡眠を取る。働き過ぎを避けて心穏やかな生活を心かげる、などです。

血瘀というのは万病の元といわれています。腰痛くらいで済んでいるうちにきちんと改善する必要があります。

原因4.「腎虚」

~最後に腎虚による腰痛ですが、字の如く、腎(じん)が虚(きょ)するという意味です。虚するというのはわかりやすく言いますと弱るという事です。現代医学でいう腎臓は血液をろ過して尿を作ったり、体内のバランスを保つ大切な臓器ですが、いわゆる血液をキレイにする所です。東洋医学でいう「腎」も大切な臓器として重要に扱われていて「腎は水液(すいえき)を主(つかさど)る」と言って、排泄や代謝等の体内の水分バランスを取ると言われていてそこは現代医学と同じです。

特に東洋医学では、腎には「先天の精(せんてんのせい)」という、両親から引き継いだエネルギー源が蓄えられていると考えます。これが減ると老化して、尽きると死んでしまうと考えられています。それを格納する腎は大切なものとして扱われます。

腎虚の腰痛の症状としては、耳鳴りを伴う事が多く、動くと痛み、休むと楽になる場合が多いです。症状によって、冷えを伴ったり、手足がほてったりします。

腎虚の腰痛の改善方法としては、栄養を取って、ゆっくり休むといいです。冷えている場合は温めて楽になる事が多いです。

とっても長々となってしまいましたが、(御免なさい、書き出すと止まらなくなる性分でして)このように4つの腰痛を説明しましたが、実の所、これらの原因が2つ.3つと重なった腰痛も多いのが実際、日々の診療をしていて感じます。

腰痛の種類によって治療法は違いますが、どの腰痛にも指圧、マッサージ、鍼、きゅうはとても有効です。

外邪の原因の場合は、外邪の侵入を防ぐ衛気(えき)の働きを、指圧、マッサージ、鍼、きゅうで高める事ができます。

湿熱等の体質も改善が出来るんです。血瘀の場合も指圧、マッサージ、鍼、きゅうで血流の良い体質への改善と、滞っている部分の改善が出来ます。

腎虚の場合は、指圧、マッサージ、鍼、きゅうの治療で弱った「腎」の気を補って、腰を温める力を取り戻させることが可能です。

当院では院内の冷房の調節にも細心のの注意を払い、治療をして参ります。

まだまだ続く猛暑の夏、身体をしっかりメンテナンスして乗り切りましょう‼

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

腰痛でお困り、お悩みの方は武蔵小山駅から近くの「太陽鍼灸整骨院」へお越しください。

紫外線と肌。

2017.04.25

こんにちは!受付担当の角田です。

前回、紫外線による目の日焼けについてお話ししましたが、

新着ブログ

- 2020-09-06

- 当院での取り組みです。・・・

- 2020-08-09

- お盆休みのお知らせ

- 2020-05-27

- 緊急事態宣言解除に伴う・・・

- 2020-05-11

- 緊急事態宣言延長に伴う・・・